République et canton de Genève

Titres des thèmes : (classés dans l'ordre inverse des publications)

2. Michel Servet, martyr de l’intolérance.

1. La Restauration genevoise.

2. Michel Servet, martyr de l’intolérance.

L’humaniste a laissé des traces entre Annemasse et la Cité de Calvin.

Ses convictions avant-gardistes ont scellée destin de Genève et Annemasse.

Par Nathaly de Morawitz-Schorpp,

Humaniste parmi les plus érudits de son temps, Michel Servet sera conduit au bûcher, à Champel, le 27 octobre 1553.

En des jours meilleurs, lorsque l'humeur baladeuse reprendra ses droits, pourquoi ne pas monter à bord du Léman Express, qui vous conduira en dix minutes de Champel à Annemasse sur les traces de cet homme dont les convictions avant-gardistes ont scellé à tout jamais - au prix de sa vie - le destin de ces deux villes, bien avant l'arrivée du chemin de fer en 1880?

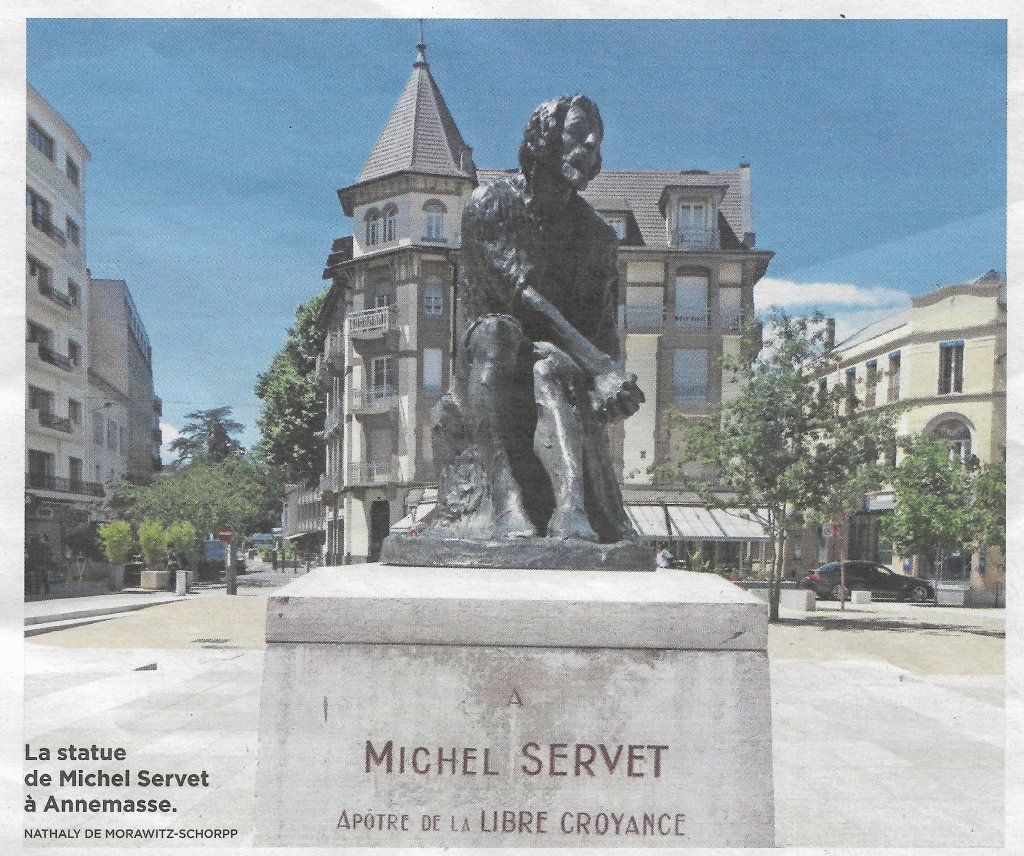

On peut en effet se demander comment la statue de Michel Servet - qui n'avait strictement aucune origine savoyarde, et encore moins genevoise - condamné à être brûlé vif pour hérésie sur la colline de Champel au XVIe siècle, s'est retrouvée d'abord à Annemasse, puis à Genève seulement en 2011, auprès du monument expiatoire érigé en 1903? Afin de découvrir ce passionnant mais délicat chapitre de notre histoire, «en voiture» pour un petit voyage au temps de l'intolérance religieuse de l'époque ...

Les tribulations d'un Espagnol converti aux idées réformées ·

Après avoir quitté son village natal de Villanueva de Sigena en Aragon à 14 ans pour étudier successivement le droit, la théologie, la géographie, l'anatomie et la médecine dans différentes villes d'Europe, ce futur trublion publiera sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve (nom de sa bourgade d'origine) un livre manifeste sur «Les Erreurs de la Trinité», dans lequel il affirme l'indivisibilité de l'essence divine de Dieu ainsi que l'aberration du baptême puisque, selon lui, «l'Homme ne commet pas de péché mortel avant l'âge de 20 ans». Sans s'étendre sur ces considérations théologiques complexes qui n'ont pas leur place ici, il est utile de mentionner qu'il provoquera l'ire autant du côté des catholiques que des réformés; chassé de toutes les villes dans lesquelles il a semé le trouble et la discorde, il se retire à Vienne dans le Dauphiné, où il se consacre à la médecine et à ses travaux d'édition pendant une dizaine d'années.

Ayant eu le temps de cogiter, Servet, alias Michel de Villeneuve, décide au début de l'année 1553 de publier un traité de 700 pages (!) sur «la restitution du Christianisme» en réponse à celui de Jean Calvin, «L'Institution chrétienne», dans lequel il réitère ses propos antitrinitaires. Il entretient en même temps une correspondance _intense avec le Réformateur genevois - sur un ton poli au début puis de plus en plus insultant, tout en espérant fermement le convertir à ses idées. Exaspéré au plus haut point, Jean Calvin écrira à Guillaume Farel ces fatales paroles: «Servet vient de m'envoyer avec ses lettres un long volume de ses divagations. Il viendrait ici si je le laissais. Mais je n'en ferai rien, car alors pour peu que j'aie quelque autorité ici, je ne le laisserai plus repartir vivant.» (Opera Calvini XII - Calvin est en effet en conflit avec quelques personnages notoires de la ville à propos de sa création du Consistoire, sorte de tribunal des mœurs.)

Tout se précipite alors: le secrétaire de Calvin, conseillé par ce dernier, accuse l'évêque de Vienne d'abriter l'un des pires blasphémateurs de tous les temps et révèle son nom: «C'est un Espagnol nommé Michel Servet de son propre nom, qui se nomme Villeneuve à présent, faisant médecin», relate le regretté pasteur Henry Babel dans son livre «Les quatre hommes qui ont fait Genève».

Mis au cachot, il s'évade; ce qui lui vaudra d'être condamné par contumace et brûlé en effigie à Vienne.

ln Geneva veritas?

Mais revenons à Genève et imaginons l'arrivée à pied de ce voyageur harassé, quelques mois plus tard après son évasion, en ce 12 août 1553, et qui demande le gîte à l'hostellerie de la Rose de la place du Molard. Ici, croit-il, personne ne le connaît. Le lendemain, ne se doutant de rien et surtout pas de la lettre de Calvin à Farel, il assiste au culte du temple de la Madeleine. Hélas, il est reconnu par des réfugiés lyonnais et se fait arrêter sur ordre de Calvin.puis mis en prison dans des conditions d'hygiène absolument épouvantables, comme en témoignent ses propres mots inscrits au bas de la statue.

Henry Babel s'interrogeait dans son livre sur les réels motifs de la venue de Servet à Genève: «En sa qualité de juriste, il n'était pas sans savoir qu'aucun État dit chrétien de son temps ne tolérait de tels propos et que Calvin, à l'instar de !'Inquisition, prévoyait la peine de mort pour toute atteinte aux saintes doctrines.» Servet voulait sans doute croiser le fer avec Calvin et le persuader de ses idées, au péril de sa vie. Avec l'aval des cantons réformés qui souhaitaient prouver que les protestants, considérés comme hérétiques par les catholiques, pouvaient également condamner des hérétiques, Servet sera conduit au bûcher le 27 octobre 1553 ... Peu après cette exécution, Sébastien Castellion, pasteur genevois contemporain à Calvin mais exilé à Bâle pour cause de libéralisme, se penchera sur l'étymologie-même de l'hérésie: il s'agit bien d'un choix pour une pensée ou une· opinion: «Tuer un homme, ce n'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme!» martèlera-t-il en vain ...

L'anatomiste et les libres-penseurs

li a souvent été dit que Servet avait découvert la petite circulation sanguine dite «la circulation pulmonaire». D'après la «Revue médicale suisse», il aurait pressenti cette idée plutôt que d'en établir une preuve formelle, malgré ses pratiques de dissection. En effet, dans son fameux traité de 700 pages, trois seulement seront consacrées à cette théorie! «L'ajout de nature anatomique n'a été remarqué qu'à la fin du XVIIe siècle dans son traité. La mode était alors de mettre à l'honneur les précurseurs, ce qui a valu à Servet d'occuper une place de choix dans l'historique de la circulation sanguine», conclut-elle.

À quelques jours de la construction du mur des Réformateurs pour les 400 ans de la naissance de Calvin, des voix s'indignent de ne voir aucune commémoration en l'honneur de la victime du Réformateur. À la suite d'un congrès international des libres-penseurs à Genève - prônant la liberté de conscience et l'affranchissement de tout dogme - le Comité, composé de personnalités politiques et universitaires françaises, italiennes, espagnoles et genevoises, commande à l'artiste Clotilde Roch une statue de bronze de Servet ,qu'elle choisira de représenter en loques dans sa geôle. Félicitées lors de !'Exposition à Paris pour avoir su exprimer la souffrance du malheureux captif, les autorités municipales genevoises refusent pourtant l'offre du Comité, préférant un monument expiatoire qui reconnaît «l'erreur de l'époque» sans mentionner la responsabilité directe de Calvin. Le Comité s'adresse alors à la Commune de Ferney-Voltaire, pensant, à juste titre, qu'elle se trouverait en bonne position face à Voltaire, son fervent défenseur. Refusée. C'est alors à Annemasse que sera finalement inaugurée la grande statue en 1908. Une petite pique des catholiques savoyards face à la calviniste Genève? «Michel Servet appartient à l'Espagne par sa naissance, à la France par sa mère, à Genève par sa mort et à l'Humanité par son génie!» écrivait un journaliste dans «Le Progrès" de la Haute-Savoie.

Michel Servet restera le symbole de l'intolérance, un nom reconnu et proclamé partout en Europe. De Rome - son nom figure sur l'un des bas-reliefs de la statue érigée en l'honneur du moine Giordano Bruno, exécuté en 1600 pour Ies mêmes raisons - à Paris dans le XIVe arrondissement où une statue voit le jour également en1908, en passant par Saragosse, bien sûr, Madrid, Barcelone et Budapest, où des plaques commémoratives ainsi que des rues sont créées.

Malheureusement, l'exemplaire en bronze d'Annemasse fut livré aux Allemands en 1942 par Vichy pour en faire des canons. Le plâtre original ayant été remis à la ville de Saragosse, la reconstitution que l'on peut contempler à la place l'Hôtel-de-Ville à Annemasse semble provenir d'une ébauche d'un autre plâtre retrouvé probablement dans notre région, l'original n’ayant jamais quitté Saragosse, selon Philippe Beuchat, conseiller en conservation, qui conclut: «Le bronze de Genève est une épreuve tirée du même original que celle de Saragosse et que celle ce qui trouvait à Annemasse de 1908 à 1942.»

Et c'est à Rémy Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, passionné par le destin de Michel Servet, en compagnie notamment de l'ambassadeur d'Espagne et de la directrice du Musée de la Réforme, Madame Isabelle Graesslé, que reviendra l'honneur d'inaugurer en 2011, pour le 500e. anniversaire de la naissance de Michel Servet, la copie originale, afin de la placer comme il se doit, à côté du monument expiatoire.

Quant à Clotilde Roch, notre artiste méconnue, sculptrice et médailliste qui a réalisé entre autres une plaquette du 300e anniversaire de l'Escalade, elle peut s'enorgueillir de figurer au Palais fédéral avec sa statue datant de 1915, «La dernière bouchée de pain», représentant une femme en train de donner du pain à son enfant…

Source: Texte tiré du supplément de la Tribune de Genève du mercredi 25 novembre 2020.

1. La Restauration genevoise.

C'est quoi ? Pourquoi le 31 décembre est-il férié à Genève ?

Tout savoir sur un évènement historique moins connu que l'Escalade mais tout aussi décisif pour l'avenir du canton de Genève.

(Source: TdG 28-29 décembre 2013 Spécial 200éme anniversaire de la Restauration genevoise)

Perdue en 1798, retrouvée en 1813, l'indépendance de la République de Genève est fêtée chaque années depuis plus de deux siècles le 31 décembre. Le départ des Français et l'arrivée des Autrichiens, puis la constitution d'un Conseil provisoire purement genevois, sont le prélude à l'entrée du canton dans la Confédération helvétique.

Le destin de Genève s’est joué en 3 jours.

Le 29 décembre 1813, les Genevois retiennent leur souffle. L'occupant français livrera-t-il un baroud d’honneur face aux Autrichiens ?

Réponse le lendemain…(Benjamin Chaix)

Ce matin du 29 décembre 1813, Caroline Le Fort ouvre son journal intime. Elle n'y a rien écrit depuis le 27 décembre. Elle rassemble vite ses souvenirs des deux derniers jours et les couche sur le papier, Cette adolescente de bientôt 17 ans habite à la place du Puits-Saint-Pierre, entre la cathédrale et l'Hôtel de Ville. C'est un emplacement de choix pour observer ce qui se passe et recevoir des renseignements de première main sûr les événements en cours. «C'est aujourd'hui, à ce qu'il paraît, le grand jour, écrit Caroline ce mercredi 29 décembre. Ces jours, il n'y avait rien eu de nouveau; l'on disait qu'ils n'arriveraient que jeudi 30 ou vendredi 31, en sorte que l'on se tranquillisait beaucoup.»«Ils», ce sont les Autrichiens, dont on sait à Genève qu'ils ne sont plus très loin de la ville. De leur approche dépend le départ des Français.Ceux-ci occupent petite république depuis 1798. Ils en ont fait la préfecture du département du Léman.

L'Empire ayant succédé en 1804 la République et Napoléon forçant les Jeunes Genevois à s'enrôler dans son armée, le désir d'échapper à «l'ogre de Corse» domine désormais à Genève. En octobre 1813, la défaite française à Leipzlg survie bientôt. par l'entrée des Autrichiens en Suisse, fait naître des espoirs d’indépendance retrouvée. Le préfet Capelle a plié bagage avec son administration le 26 décembre déjà, mais les Autrichiens n' étant toujours pas en vue le 28, il est revenu faire acte, de présence un moment puis y a quitté a ville dans la nuit. Le Genevois Marc-Louis Rigaud, qui l'a rencontré ce jour-là, rapporte: «Je l'ai vu, un instant, à cinq heures; comme je lui parlais de la défense de la place, il m'a dit que nous n'aurions qu'un siège couleur de rose.»

Le 29, Caroline Le Fort écrit qu'une lunette placée en haut d'une tour de Saint-Pierre a permis aux observateurs de distinguer les premières troupes du côté de Nyon. Au marché, les Genevois s'arrachent les produits de la campagne, craignant de manquer du nécessaire en cas de siège. Nanette, la servante des Le Fort, se plaint que les prix sont montés affreusement. «Le bruit de l'arrivée des Autrichiens dans le Pays de Gex se confirme; on croit que demain la ville sera cernée», écrit Marc-Louis Rigaud, le 29 décembre. Lui aussi habite près de l'Hôtel de Ville, dans a première maison de la rue des Granges donnant sur la rampe de la Treille.

La nuit du 29 au 30 est décisive. Quelques Genevois qui ont l'oreille du commandant de la garnison française, le général de-la ville.Nicolas Jordy, le persuadent de ne pas résister.Dix ans plus âgée que Caroline Le Fort, la jeune Suzanne dite Suky Revilliod écrit à son frère Léonard: «Le général Jordy croit son honneur compromis, papa lui a représenté que, n'étant point en force de résister plus de quelques heures, il ne faisait, par là, qu'exposer la ville et ses habitants aux horribles suites d'un siège.

Pour défendre Genève, les Français ne peuvent compter que sur leur propre garnison, composée ,d'environ mille hommes. La garde nationale genevoise, quant à elle, est «bien décidée à s'emparer du général Jordy dans le cas ou ses mesures nous exposeraient au moindre .danger», précise le jeune Antoine Duvillard dans son propre journal des évènements. On parle beaucoup, le 29 décembre, de l'honneur du général Jordy, que cet officier aux brillants états de service, voudrait sauver en organisant un simulacre de résistance. Il ordonne en hâte des travaux de consolidation des fortifications. S'il y a siège, sera-t-il vraiment «couleur de rose»? Quelques coups de canon sont à redouter.

Tandis que des citoyens comme le père de Suky Revilliod plaident auprès du commandant de la garnison pour une capitulation sans coup férir, d'autres vont au-devant des Autrichiens. Tel le jeune Saladin, fils d'un notable de la ville qui se rend à bride abattue à Nyon: auprès du commandant de l'armée autrichienne, le général-comte Bubna. A mi- nuit le 29 décembre, Saladin père reçoit de la part de son fils un message exposant les termes de l'ultimatum imposé par le général autrichien: «Il cernera la ville de- main, avec huit. à dix mille hommes et plusieurs batteries de canon; il ripostera au premier coup de canon du général par un coup .de canon inoffensif, puis fera sommer il m’a donné sa parole de laisser le général rentrer en France, mais seul et sans garnison qui sera priSOnnière de guerre.» Cette lettre du jeune Saladin est portée par Jean-Guillaume Revilliod au Général Jordy le 30 décembre à 6 h 30 du matin.

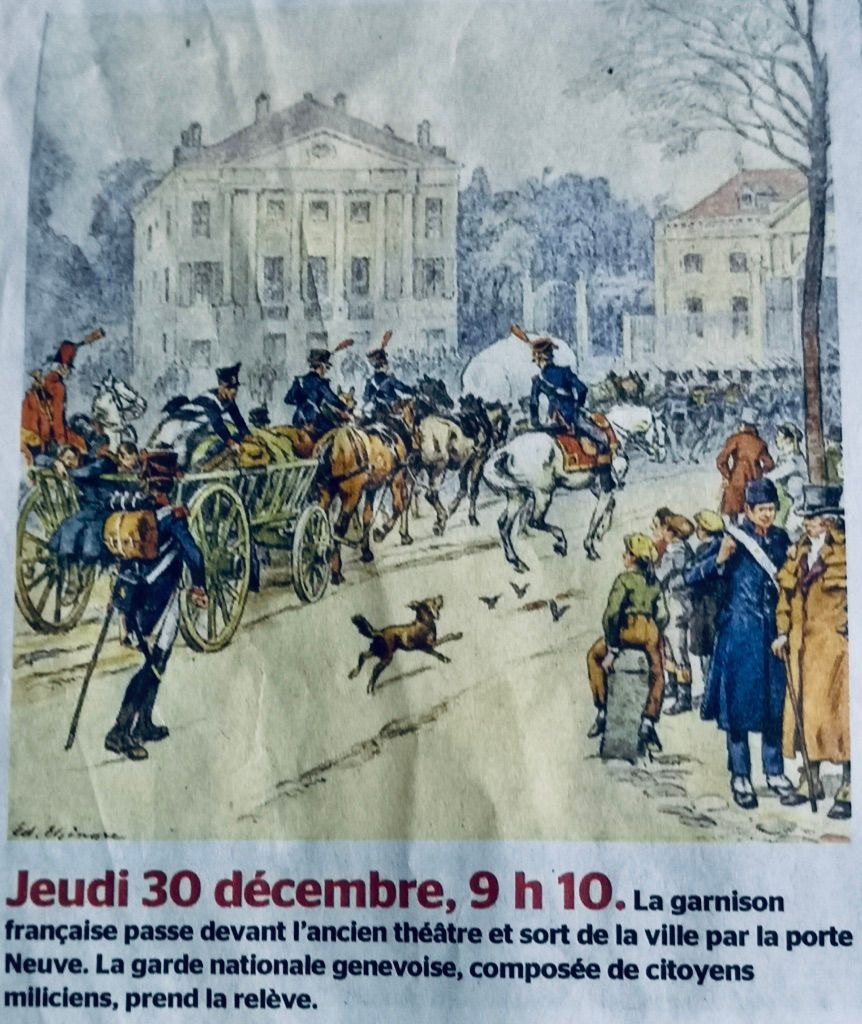

Le matin du 30 décembre.

Apres Vingt minutes de réflexion, le comandant français, et son conseil de guerre font savoir que la garnison quittera la ville avant 9 h. Le père de Suky Revilliod se rend alors à la porte de Cornavin, d'où son messager s'en va en direction de Nyon y apporter la nouvelle du prochain départ soldats du général Jordy. Les Français qui gardent les différentes portes de la ville sont remplacés par- des miliciens genevois et la garnison se rassemble pour sortir par la porte Neuve.

« Ce qu’il y avait de troupes françaises a évacuer la ville vers les neuf heures, environ quatre à cinq cents soldats , autant de conscrits ou de douanier armés; l’on a compté environ mille hommes. Ils se sont dirigés, par Carouge, sur Annecy. » Ce témoignage est celui d’Augustin de Candolle, le père du futur botaniste. C’est après le passage du dernier soldat français que le caporal Massé, en charge de la porte Neuve, prononce une phrase restée historique: « Cette fois nous voilà chez nous ! »

Les nouvelles du général Jordy ne sont pas bonnes. Caroline Le Fort rapporte: «Le pauvre général a pris, cette nuit, une attaque d'apoplexie causée, l'on croit, par ses angoisses;' il est extrêmement malade; l'on souhaite bien qu'il meure, c'est ce qui peut lui arriver de plus heureux.» Soigné à l'Hôtel des Trois . Rois, sis à la place Bel-Air, Nicolas Jordy guérira et pourra regagner la France, où il mourra en 1825.

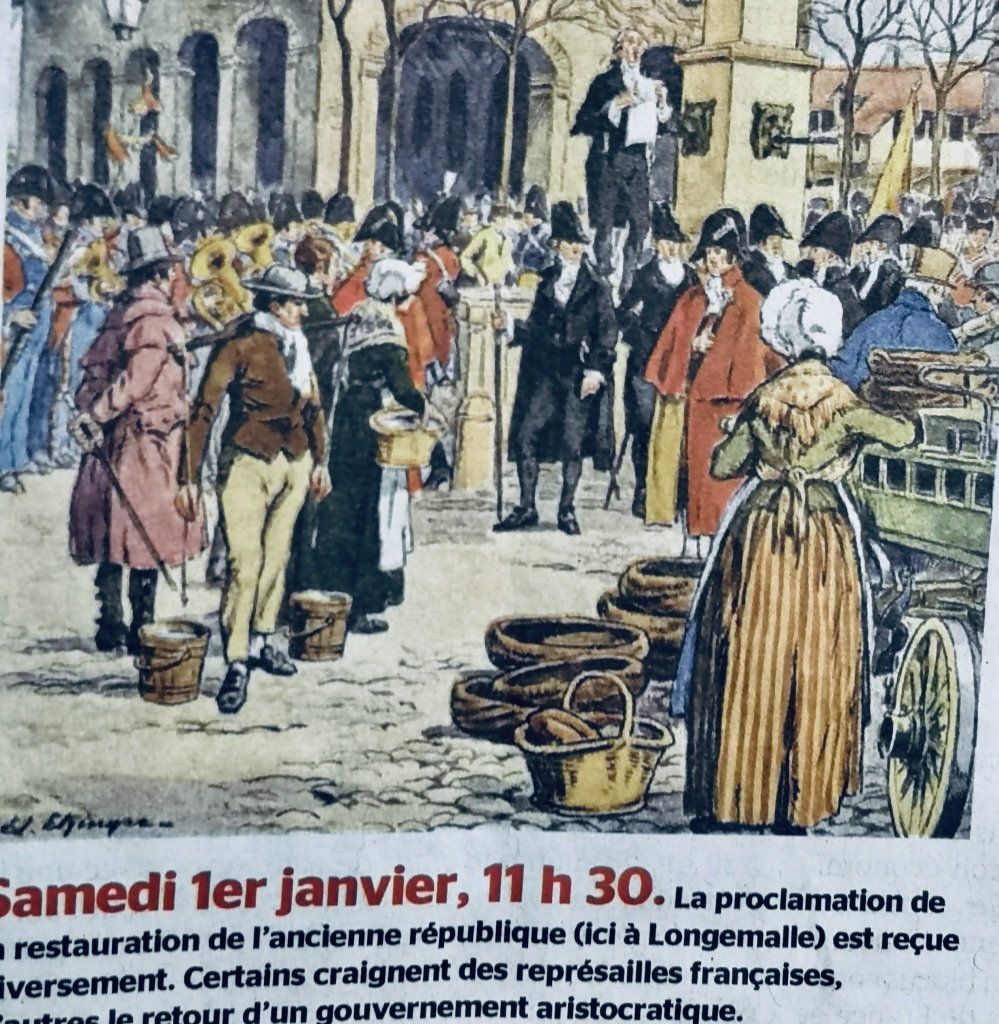

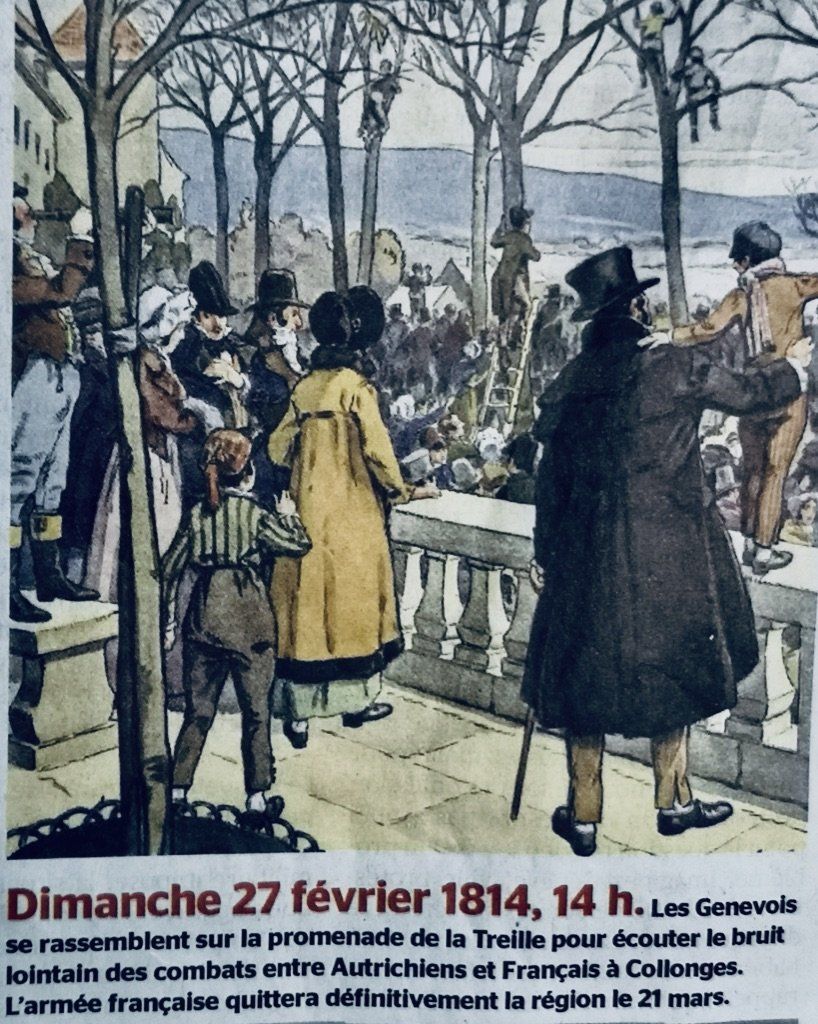

La voie est libre pour le général Bubna et ses troupes . L'œil rivé au télescope installé sur une tour de Saint-Pierre, le professeur Jean Picot regarde les premiers escadrons autrichiens qui attendent-à la porte de Cornavin. Il est 11 h du matin. Le temps de retrouver la clef de la porte de Cornavin, restée dans la poche de l’infortuné Jordy, le commandant de la garde nationale, Michel Micheli, peut ouvrir au général Bubna. Caroline Le Fort voit les premiers Autrichiens dans la haute ville en début d'après-midi: «ça a commencé d'abord par un peu de cavalerie, puis ensuite de l'infanterie; ils ont continué à entrer, pendant fort longtemps, par intervalles; c'était extrêmement joli à voir défiler; ils avaient tous une branche verte à la tête, en signe de paix; une compagnie de la garde nationale bordait la haie devant la maison de ville, pour leur passage; à tous moments, il entrait de nouvelles troupes; il y avait aussi des vivandières; on battait le tambour à chaque bande nouvelle.» A mi-chemin de la rue de Cité, le général Bubna voit descendre à sa rencontre un groupe de notables, en tête desquels Ami Lullin, Isaac Pictet, joseph Des Arts et Pierre-Henri Gourgas, le noyau du tout nouveau Conseil provisoire constitué pour gouverner la république restaurée. Ces messieurs et quelques autres se retrouvent à 16 h à l'Hôtel de Ville pour une première séance de travail. Ils met- tent au point le texte de-la proclamation qui sera datée du 31 décembre - car imprimée ce jour-là - et lue le ler janvier 1814 sur les places de la ville.

Le 30 décembre au soir

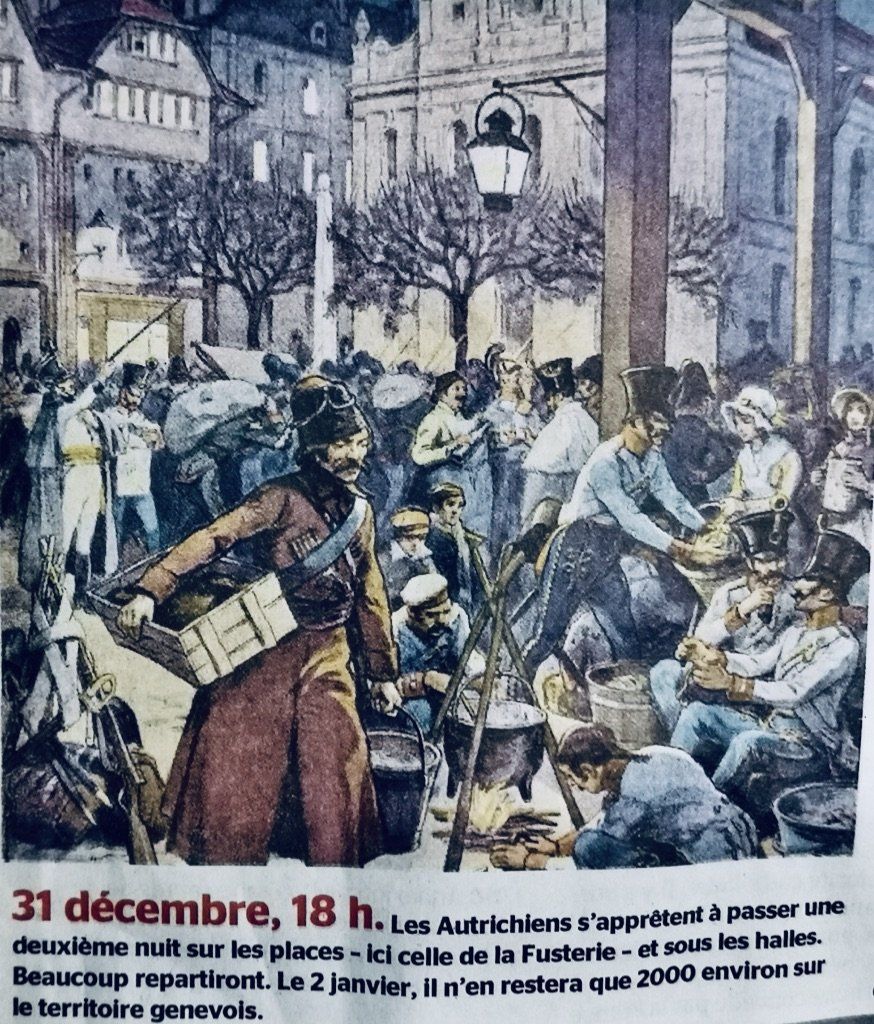

Les Autrichiens ne sont pas venus en envahisseurs mais en libérateurs. Et même si l’hypothèse d'un rattachement de Genève à la Suisse est déjà dans bien Dans les esprits, le Conseil provisoire n'en fait pas état. L'heure est à la restauration du régime patricien d'avant l'époque révolutionnaire et au retour aux anciennes frontières de la république. Cette vision étroite s'élargira par la force des choses un peu plus tard. En attendant dès le30 décembre au soir, le principal souci des Genevois est de savoir comment cohabiter avec les troupes entrées en ville et celles réparties dans les environs. «Nous espérons qu'on nous ne mangera 'pas nos vaches et nos poules et, de crainte qu'on ne mette nos dindes a la broche, nous les mangeons», écrit Charles de Constant, qui habite à Saint-jean. De son côté, Antoine Duvillard, le Soir du 30 décembre, essaie de communiquer avec le soldat cantonné chez ses parents: j'ai déjà fait, avec lui, l'essai de mon savoir en allemand, mais le succès ne m'a pas fait honneur.»

Le 31 décembre.

Et Caroline Le Fort de conclure le 31 décembre: «papa a dit qu'on a un moment d’enthousiasme à cette idée de république, et qu’ensuite l'on sera, peut-être, moins vraiment heureux» Un présage qui ne se réalisera pas, grâce à l’entrée de Genève dans la Confédération helvétique en 1815.

1798-1813: comment Genève a empiré sous l’Empire.

Pendant 15 ans, les Genevois vivront mal leurs années françaises. L'historien Olivier Fatio raconte. (texte de Emmanuel Grandjean)

Depuis 1798, Genève est donc française. L’ancienne république indépendante est promue, chef-lieu du département du Léman, super territoire qui englobe l'Ain, le Chablais, le Faucigny, le Pays de Gex et s'arrête aux portes du Valais. Pendant quinze ans, les Genevois vont donc vivre à l'heure de Paris, subir les succès et les revers de l'empereur Napoléon Bonaparte, qui trouvait au départ séduisante l'idée d'annexer la patrie de Jean-Jacques Rousseau. Beaucoup moins à l'arrivée. La greffe française n’avait jamais vraiment pris. Trop éloigné de la capitale et de cet esprit parisien volontiers cocardier, le citoyen de la Cité de Calvin va vivre une annexion déprimante et déprimée, qui va lui coûter très cher et peu lui rapporter. On refait l'histoire avec l'historien et théologien Olivier Fatio.

Pourquoi, en 1798, Genève devient-elle française?

A cause de la vieille politique des Bourbons, que Napoléon pousse un cran plus loin. La France a toujours veillé à exercer une sphère d'influence à Genève.

Louis XIV, en 1679, y installe un ambassadeur. Pas pour y établir un évêque, comme les Genevois vont le croire, mais

pour surveiller, au moment de la guerre de la ligue d'Augsbourg, ce qui se trame dans la cité. Genève est alors considérée comme une plaque tournante où se rencontrent les belligérants et les espions de tous bords. Pendant tout le XVIIIe siècle, la France va aussi tenir un rôle de médiatrice en cas de coup dur aux côtés des alliés bernois et zurichois, notamment en 1738, lorsque Genève est agitée de graves troubles. La république s'est donc toujours trouvée dans une situation triangulaire entre la France, la Suisse et parfois aussi la Savoie qui lui garantit son indépendance. Avec la Révolution de 1789, l'idée germe que cette ville qui est francophone, qui entretient des liens forts avec la France a finalement toutes les raisons de devenir française.

L’annexion se fera sans violence. Les Genevois prennent donc la chose plutôt bien?

Le peuple pas vraiment. De toute façon, il n'a pas le choix. Il faut savoir que la France peut compter sur des sympathies au sein d'un gouvernement genevois constitué de personnalités «robespiéristes» issues de la Révolution. Des progressistes et des hommes de gauche très attachés à la France qui se disent: «Dans le fond, pourquoi pas?» Comme souvent, on utilise la propagande pour mieux faire passer l'invasion. Le Moniteur, le grand journal officiel de France, écrit dans un grand délire qu'en rattachant Genève à la France, l'Empire répond en fin à l'attente des patriotes genevois.

Qui gouverne?

Comme en France, Genève est alors régie par un préfet et une mairie. Trois préfets se sont succédé à ce poste, qui se sont plutôt bien conduits avec l'intelligentsia locale. Napoléon a été assez malin pour que le premier nommé soit de confession protestante. On ne mesure pas à quel point la question religieuse a été un problème. Imaginez Genève, ville protestante de 26 000 personnes, intégrée à ce département du Léman dont les 180 000 habitants sont catholiques. Il faut en cela rappeler qu'avant l'invasion, le local de la rue Beauregard qui servait à la messe était régulièrement caillassé.

Qu’est-ce que Napoleon trouve à Genève ?

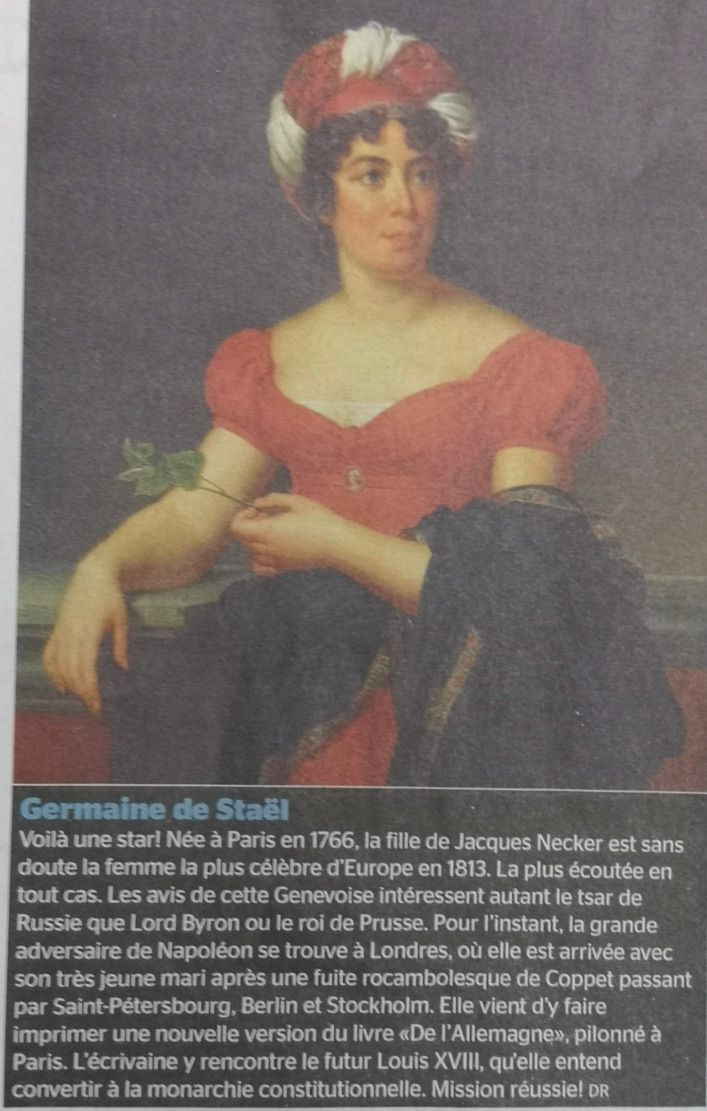

Au début il aime l’idée de s'attacher la patrie de Jean-Jacques Rousseau. Et puis, au fur et à mesure, il déchante. Il trouve quand même que ces Genevois peinent à s'assimiler. Il a surtout sa bête noire qui vit à Coppet, Germaine de Staël, qui le poursuivait de ses ardeurs lorsqu'elle vivait à Paris et que Napoléon appelle «le vieux corbeau». Elle représentait l' opposition libérale à cet Empire qui devient de plus en plus autoritaire à partir de 1811.

Et comment les Genevois considèrent-ils l'empereur?

La situation générale ne plaide pas en sa faveur. La conscription va achever de ternir son image. Les campagnes militaires de Bonaparte réclament des soldats. Jusqu'à présent, il se servait dans le stock de l'Empire de France. Il arrive un moment où les hommes viennent à manquer.Les familles genevoises se voient donc dans l'obligation d'envoyer leurs fils à la guerre. Ce qui ne contribue guère à rendre l'occupant sympathique: Le mécontentement gagne. Devenir français nous coûte cher et ne nous rapporte pas grand-chose.

La nouvelle vie française, ça passe ou pas?

Ça passe très mal. En plus du service militaire imposé, la situation économique s'aggrave d'un coup. Les conquêtes de l'empereur lui ont amené beaucoup d'ennemis qui imposent un blocus continental des produits venus de France et donc aussi de Genève. Les industries qui prospéraient à l'exportation ne peuvent plus commercer avec l' Angleterre. L’horlogerie prend la crise de plein fouet, la fabrication de toiles de coton peintes - que l'on appelle des indiennes - tourne au ralenti et le monde de la finance végète.Le signe le plus spectaculaire qui prouve que les choses se passent mal, c'est la baisse démographique. Pendant ces années, Genève perd 15% de sa population, qui passe de 26 000 habitants à 22 000. La mortalité, le manque d’attractivité de la ville et les ouvriers au chômage qui vont chercher du travail ailleurs expliquent ce chiffre.

L'annexion ouvre une ligne directe avec Paris. Quels sont les Genevois qui montent à la capitale pour faire carrière?

Ils ne sont pas nombreux. Mais certains vont quand même profiter de cette opportunité. Le cas le plus célèbre reste celui du général Dufour, qui entre à polytechnique. Et Wolfgang-Adam Topffer, le père de Rodolphe, le dessinateur, dont la carrière va connaître un bel élan durant cette période. Il va exposer au Louvre, donner des cours de dessin à l'impératrice Joséphine, la première épouse de Bonaparte, recevoir une médaille d'or. On va même lui promettre la Légion d'honneur.

Et les Parisiens, descendent-ils à Genève?

Et pour y faire quoi? A part Paris, toute la France est ennuyeuse sous l'Empire. Alors Genève, vous pensez.

Il y a quand même des Genevois qui vont regretter le départ des Français?

Peu, mais il yen a. Comme Jean Janot, un ancien syndic, qui qualifie «d'ennemie» l'armée autrichienne qui fait déguerpir les Français et espère que Napoléon va lui tenir tête. Les gens de Versoix et de Carouge voient d'un mauvais œil leur rattachement à la Suisse. Ils vont d'ailleurs rester Français jusqu'au Traité de Paris de 1815 pour les premiers et au Traité de Turin de 1816 pour les seconds. Le redécoupage de la carte de la république a été un vrai casse-tête.

Géographiquement, à quoi ressemble la Genève de 1813?

En fait, il s'en est fallu de peu que le territoire genevois conserve les limites du département du Léman. Mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est une affaire diplomatique, certes, mais également confessionnelle. Il y a les Genevois qui se voient mal continuer à cohabiter avec une majorité catholique. Il y a surtout Talleyrand et Louis XVIII qui ne cèdent pas un pouce de terrain. Charles Pictet de Rochemont va négocier pied à pied. Le territoire concédé par la France est un ensemble de confettis qui ne sont pas reliés entre eux. En 1813 ne sont genevois que Genthod, Satigny, Dardagny et Russin. Sur l'autre rive, Jussy Vandœuvres, Cologny et Chêne-Bougeries. Tout le reste est français. On a juste assuré à Pictet de Rochemont que la route du Lac pourrait être empruntée sans péage. Du coup, en venant de l'est, on ne peut pas atteindre Genève sans passer par la France. Pourquoi croyez-vous que les Suisses sont arrivés en barque le 1er juin 1814? Pas par plaisir du

bateau.

C’est arrivé avant…

1707 Premiers troubles genevois. Exécution de Plerre Fatio.

1762 Affaire Rousseau, le philosophe genevois est condamné.

Vers 1780 A l'euphorie économique locale succède un certain marasme.

1782 Révolution genevoise. Sa victoire amène une intervention étrangère.

Exil de nombreux meneurs et sympathisants.à Paris ou en Allemagne.

1792-1794 Révolutions genevoises sur l’exemple de la France, qui envahi la Savoie.

Petite «Terreur» en1794.

1798 Annexion par la France après des années de grignotage par les partisans de Paris. Genève devient le chef-lieu du nouveau département du Léman.