Tremblement de terre.

De terraemotibus, latin

Earthquake, anglais

Terremoto, italien,

espagnol

Erdeben, allemand

Tremor de terra, portugais

Seismos, grec

Zemletyaseniye,

russe

Zilzal, arabe

Première partie.

Préface historique

Mais qu’est-ce qui fait trembler la terre ?

1. Prologue

Dans un congrès aux Etats-Unis, en conférence plénière, un des fondateurs de la

tectonique des plaques, obtint un gros succès en présentant le prophète Zacharie comme le premier promoteur de la tectonique des plaques. Le conférencier arriva sur l'estrade avec une grosse bible, il l'ouvrit et commença à lire le passage suivant dans le livre de

Zacharie 14,4-5.

Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers,

Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient ;

La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident,

Et il se formera une très grande vallée ;

Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,

Et une moitié vers le midi.

Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes,

Car la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atzel ;

Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre,

Au temps d’Ozias, roi de Juda,

Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.

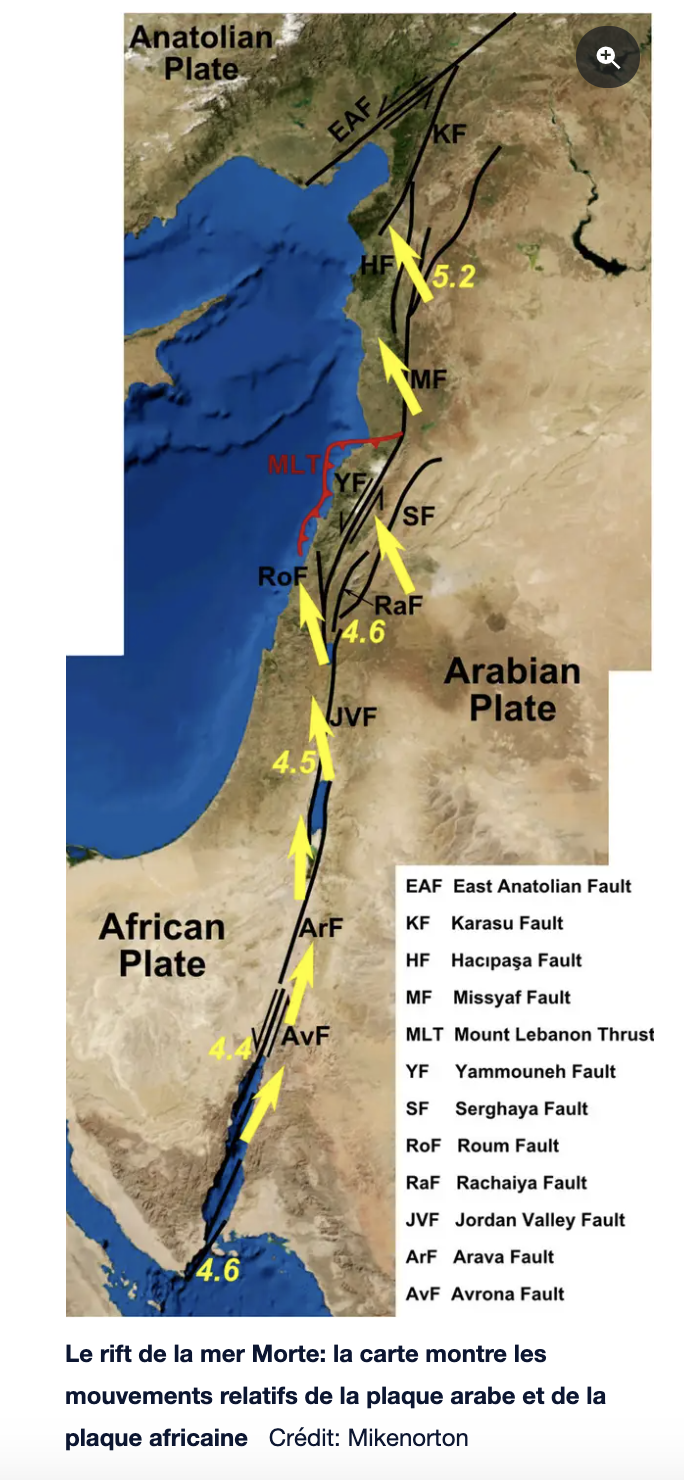

Zacharie reprenait la description du tremblement de terre catastrophique qui avait, sous le règne du roi Ozias, rompu la faille du Levant. Cette grande faille, sur laquelle se sont formées les dépressions de la mer Morte et du lac de Galilée, est une frontière de plaque qui permet à l'Arabie de glisser vers le nord par rapport aux territoires situés à l'ouest. Elle est le lieu de grands séismes qui ont ponctué l'histoire d'Israël, faisant à chaque fois bondir de quelques mètres les deux bords de la faille, à l'ouest vers le nord et à l'est vers le sud.

Fig 1 Limite des plaques entre Asie et Afrique.

Préoccupation permanente des habitants en Israel.

Chaque fois que le lustre commence à se balaner, les géologues en Israël se sentent mal à l'aise. Un «gros» est en retard, et dans le sud d'Israël, très en retard. En outre, la plupart des bâtiments en Israël sont antérieurs aux lois exigeant une construction résistante aux tremblements de terre.

Israël est criblé de failles. En effet, il repose sur la microplaque du Sinaï, ce que les géologues reconnaissent généralement comme une sous-section de la gigantesque plaque nubienne. En fait, tout le Moyen-Orient est dans un quartier difficile, bousculé entre les quatre grandes plaques tectoniques : la Nubie (Afrique), le Sinaï, l'Arabie et l'Anatolie (Turquie).

Bien qu'il y ait des efforts pour développer la prévision des tremblements de terre, cela ne peut toujours pas être fait. La Commission géologique d'Israël (GSI) développe un système appelé Tru'a, basé sur des capteurs placés le long du rift de la mer Morte et de la faille du Carmel. Tru' a est conçu pour transmettre des alertes dès qu'un grand tremblement de terre commence à se produire. Il n'est pas censé autant prédire les tremblements de terre que donner aux gens une chance de se mettre à l'abri. Pendant ce temps, tout ce que les géologues peuvent faire est d'étudier l'histoire et de calculer les probabilités.

Une étude inédite menée sous le lit de la mer Morte révèle qu’un séisme dévastateur de 6,5 sur l’échelle de Richter devrait frapper la région dans les années à venir. L’étude a montré qu’un tremblement de terre de cette magnitude se produit en terre d’Israël sur un cycle moyen de 130 à 150 ans, mais il y a eu des cas dans l’histoire où l’accalmie entre un tremblement de terre et un autre n’a duré que quelques décennies.

Le dernier tremblement de terre d’une magnitude de 6,5 sur l’échelle de Richter a été ressenti dans la vallée de la mer Morte en 1927, lorsque des centaines de personnes ont été blessées à Amman, Jérusalem, Bethléem et même Jaffa. Aujourd’hui, à la suite des conclusions de l’étude, les chercheurs avertissent qu’un autre tremblement de terre est très probable au cours de notre vie, dans les années ou décennies à venir.

Fig 2

Le rift de la mer Morte et les différentes failles du Carmel

2. Comprendre la tectonique des plaques, divinités à l'appui.

Depuis que l'homme est homme, les grands séismes ont profondément marqué son imagination et il a toujours tenter de comprendre. Ils font partie de toutes les théophanies et sont interprétés comme une manifestation de la colère de Dieu. Il a fallu la tectonique des plaques pour que le rôle constructif des séismes dans la constitution des reliefs terrestres soit enfin pleinement reconnu. Sans eux, il n'y aurait pas de montagnes. Les continents seraient arasés et couverts par l'océan. La Terre serait une planète morte semblable à la Lune.

Avançons dans le temps, et posons-nous en 500 avant notre ère, sur les rivages de la mer Egée. Nous sommes au cœur de la Grèce Antique, îles blanches et sèches, mer chaude et ventée, montagnes boisées. Sur la côte ouest, Athènes était alors une petite ville où il faisait sans doute bon vivre, du moins pour les hommes libres. D'autres cités grecques prospéraient au levant, du côté de l'actuelle Turquie. Toutes ces villes avaient ceci de commun : des séismes parfois destructeurs y étaient fréquemment ressentis.

Toutefois les gens faisaient avec, divinités à l'appui. Poséidon, dieu colérique des profondeurs marines, était un de ces « fauteur de séisme », frappant le sol de son trident lors de ses violentes querelles avec Athéna. Engelados, fils des Tartares et de la déesse Terre, chef des Géants, emprisonné sous terre par Athéna qui l'écrasa sous la Sicile, pouvait lui aussi s’énerver et secouer de rage le monde souterrain...

3. Les philosophes grecs et leurs théories sur les causes des séismes.

Les philosophes grecs de l'époque rejetaient ces visions populaires de divinités trop humaines. Ils aimaient débattre tout autrement des choses du monde, développant des théories fondées sur quelque principe et sur ses transformations : l'Eau, le Souffle, le Feu, l'Éther, essences bien plus puissantes que les éléments matériels dont ils s'inspiraient. C'est ainsi que vers les années 600 avant notre ère, dans la prospère cité de Milet, Thalès ne s'intéressait pas qu'aux figures géométriques de ses anciens Maîtres égyptiens. Premier savant physiologue de la Grèce Antique, il posait l'Eau comme principe physique primordial de la vie et du monde : « à travers l'humidité élémentaire chemine une force divine qui la meut ».

Thalès élabora, entre autres, la théorie la plus ancienne que nous connaissions sur les tremblements de terre. Elle s'est transmise jusqu'à nous, par un résumé qui ne s'embarrasse pas de détails : « La terre repose sur l'eau et y flotte comme un navire ; et lorsqu'on dit que la terre tremble, cela est dû à la mobilité de l'eau. » (Sénèque, Questions Naturelles).

Cette affirmation péremptoire lança une vive polémique, et d'autres écoles de pensée virent rapidement le jour. Pendant près de trois siècles, les savants philosophes s'affrontèrent sur le pourquoi et le comment des séismes. Ce ne fut cependant pas qu'un débat d'idées : ces joutes oratoires s'étayaient par l'expérience commune. Pour les tempêtes souterraines, Thalès avait des éléments de preuves : les nombreuses observations de sources qui jaillissaient ou se tarissaient après les séismes. Le premier à oser contredire Thalès fut un de ses élèves, Anaximandre, favorable au principe du Souffle : « Anaximandre affirme que la terre, asséchée par la trop grande sécheresse des chaleurs d'été, ou au contraire après les humidités des pluies, se crevasse en fort profondes fissures, dans lesquelles l'air venu d'en haut s'engouffre violemment et abondamment, et que, secoué par la violence du souffle qui y circule, elle remue sur ses assises. C'est de là que proviennent les tremblements de terre, aux époques où ces sortes d'évaporation se produisent, ou au contraire de trop abondantes chutes de pluie. »

(Ammien Marcellin, Histoire de Rome).

Anaximène, disciple d'Anaximandre, et moins téméraire que lui, se contente de préciser les théories de son maître sur la question des séismes. Voici ce que rapporte Aristote : « Anaximène dit que la terre se brise sous l'effet de l'humidification et de la dessication, et que les tremblements de terre sont dus à la chute de ces masses qui tombent après s'être brisées. C'est pourquoi les tremblements de terre se produisent pendant les sécheresses et de nouveau pendant les grandes pluies ; en effet la terre se brise, ainsi que nous l'avons dit, dans les périodes de sécheresse sous l'effet de la dessication et s'effondre lorsqu'elle est excessivement baignée par les eaux de pluie. » (Aristote, Météorologiques).

Pour Anaximène, les choses sont donc moins simples : les éléments en action n'engendrent pas directement les séismes, mais sapent les fondements de la terre, conduisant à son effondrement, et provoquant ainsi le tremblement de terre.

Quelque cinquante ans plus tard, Anaxagore met son grain de sel, et propose des représentations encore plus élaborées : l'éther, principe de toutes choses associées au feu, supportant la terre, et dont la tendance naturelle est à l'élévation, est bloqué dans les profondeurs par l'eau qui remplit les pores et fissures, résultant en une combustion interne, laquelle cause des effondrements souterrains, générant les séismes.

Rien que ça !

Ainsi, après trois siècles de débats, les dieux de l’Olympe sont mis à la porte. Toutefois, le principe des cause sismiques, qu’il soit l’éther, le pneuma, l’eau ou le feu, semble plutôt arbitraire, et les observations rapportées à l’appuis de chaque thèse sont moins des démonstrations qu’un rapport à l’intuition.

4. Sous l’empire romain

Peu à peu, la science quitta le monde égéen et fleurit plus à l’ouest, au cœur de l’empire romain. Là-bas, et pour de nombreux siècles, les savants ne firent que reprendre et discuter les mêmes théories, sans ouvrir de nouvelles pistes : chaque élément correspondait à un phénomène, toutes les bonnes idées étaient formulées, et la Terre était toujours aussi opaque et impénétrable. De surcroît, ces savants n'avaient plus tant de grain à moudre, la campagne romaine et ses provinces étaient bien moins sismiques que l'archipel hellénique. Les séismes destructeurs y étant plus rares, les développements savants à leur propos ne motivaient personne. Lucrèce, contemporain de l'empereur Cicéron, prend comme seul exemple, clans son extraordinaire ouvrage De rerum natura, un séisme vieux de trois siècles qui fit disparaître la ville grecque d'Helike sous les eaux du golfe de Corinthe ; il n'en connaissait les effets que par les écrits de seconde main des Anciens et de géographes comme Strabon. Quant à Sénèque, dans ses Questions Naturelles, il ne cite que le séisme de Campanie, en l'an 62, qui ébranla Pompéi peu avant l'éruption catastrophique du Vésuve qui ensevelit la ville.

L'idée force de ces représentations de l'activité sismique, qui fleurirent dans le monde antique occidental, est donc celle d'une terre caverneuse et passive, parcourue par des fluides ou principes actifs causant ses ébranlements. Ces images ne purent résister au développement de la chrétienté, qui ne reconnaissait qu'un principe divin, et point de lois naturelles. Elles furent même déclarées hérétiques !

5. Les érudits du Moyen Age

À la fin du IVe siècle, Philastrius, évêque de Brescia, inscrivit comme hérésie numéro 102, dans son Liber de Haeresibus, la croyance en des causes naturelles à l'origine des séismes. Quelques voix s'élèvent pourtant parmi les érudits du Moyen Âge, redécouvrant la pensée antique dans les livres soigneusement préservés et recopiés. Ainsi, au VIe siècle, l'encyclopédiste Isidore de Séville réconcilie les théories antiques en mettant tous les principes à l'œuvre, pêle-mêle : les vents d'Aristote causent non seulement les séismes, mais aussi, en même temps, les effondrements et les mouvements d'eau souterrains ...

Cependant, la figure allégorique du souffle de Dieu finit par masquer la vision naturaliste des vents : pendant près d'un millénaire, les séismes furent interprétés avant tout comme des messages divins, représentations de la fin du monde.

6. XVI et XVIIIe siècle, vigilance des églises et début des réflexions de fond sur la cause des séismes.

Fin du XVI siècle. La science pointe son nez, mais les églises restent vigilantes. Le grand physicien Galilée, précurseur de la science expérimentale, restait perplexe sur la question des séismes, pour laquelle aucune expérience, aucune mesure ne semblait envisageable. À tel point qu'il nota, prudent : « doit-on penser que la cause des séismes doit être au-dessus, ou sous la terre ? » La question est à l'ordre du jour dans l'agenda scientifique de l'époque : en 1556, lors du grand séisme de Constantinople, les habitants de la ville n'avaient-ils pas observé une grande comète, ainsi qu'une constellation inhabituelle d'étoiles ?

Encore un siècle, et nous voici au début du XVIIIe. Les choses commencent à bouger sur la question des séismes, et tout d'abord par un texte visionnaire du géologue anglais Robert Hooke. En 1705, reprenant les écrits des Anciens et leurs observations des effets des séismes, Hooke associe la formation des montagnes à l'effet des tremblements de terre, qu'il déduit de l'observation de fossiles marins en altitude: « Ces phénomènes et plusieurs autres peuvent avoir été produits par des tremblements de terre, catastrophes qui ont converti les plaines en montagne, et les montagnes en plaine, les mers en continents et les continents en mers, qui ont fait couler des rivières là où il n'y en a jamais eu, en ont absorbé d'autres qui existaient depuis longtemps ; et qui, depuis la création du monde, ont opéré des changements nombreux sur la surface de la terre, et ont été les moyens à l'aide desquels les coquilles, les ossements, les poissons, et autres corps analogues se sont trouvés placés dans les lieux où, à notre grand étonnement, nous les trouvons aujourd'hui. »

Toutefois, c'est surtout l'expérience de deux catastrophes sismiques, à Lisbonne en 1755, et en Calabre en 1783, causant la mort de près de 100 000 personnes, qui incita quelques poignées de savants curieux à mener leurs enquêtes et à interroger la Nature, lançant enfin une réflexion de fond sur la cause des séismes.

7. Dans l’Europe des lumières.

Lisbonne, riche capitale du Portugal, sanctuaire des arts, porte des conquêtes océanes. Premier novembre 1755, jour de la Toussaint, dix heures du matin. Un grondement sourd se fait entendre, le sol vibre. Après une dizaine de secondes, les tremblements deviennent si violents que des centaines, des milliers d'immeubles se fissurent et s'effondrent sur leurs habitants. Des incendies se déclarent un peu partout dans la ville. Pour achever ce tableau d'apocalypse ; une série de vagues monstrueuses, hautes de 30 mètres en certains endroits, balayent et engloutissent le port et la partie basse de la ville. Des dizaines de milliers de morts. La puissance du séisme est telle qu'il va jusqu'à troubler l'eau des fontaines des villages provençaux, et agite les grands lacs du nord de l'Europe, jusqu'au Loch Ness .... Ce séisme frappe les esprits dans l'Europe des Lumières : la Nature, que certains philosophes de l'époque imaginaient bienfaisante, harmonieuse, propice au progrès de l'humanité, n'était apparemment pas si bonne que cela ... Choqué, Voltaire écrit en 1756 un poème sur le désastre :

« Philosophes trompés, qui criez : « tout est bien »,

Accourez : contemplez ces ruines affreuses,

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.

Ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés

Sous ces marbres rompus, tes membres dispersés ;

Cent mille infortunés que la terre dévore,

Qui sanglants, déchirés, et palpitant encore,

Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours

Dans l'horreur des tourments leurs lamentables jours ? »

C'est à l'homme, par la raison, d'assumer sa condition face à un mal aveugle, sans Dieu ni Providence. Toute la communauté savante de l'époque se dépêche sur place, constate les effets avec effroi, mais rien ne transparaît de ce qui aurait pu causer ces vibrations, ni cette vague.

Dans un essai sur les causes de cette catastrophe, Michell, géologue anglais, reprit le modèle antique des cavernes et fissures en y ajoutant les images inspirées par la puissance des machines à vapeur, développées depuis plus d'un demi-siècle : les séismes résultaient des effets de piston d'une vapeur d'eau chauffée dans les roches incandescentes. Une idée bien partagée à l'époque, et soutenue en particulier par le savant français Pierre Bouguer. Le philosophe Emmanuel Kant discute plus avant cette explication, imaginant une veine de feu se propageant à grande vitesse dans le sous-sol de toute l'Europe, initiée par le déversement soudain d'eau de mer sur les substances minérales incandescentes de gigantesques cavités souterraines, suite à l'ouverture de petites brêches dans le fond de la mer au large de Lisbonne.

En 1766, le grand savant naturaliste français Georges de Buffon précisait ces idées dans sa preuve proposée dans la Théorie de la Terre, critiquant au passage la théorie de Hooke: « Je ne vois pas trop comment on peut croire que les tremblements de terre ont pu produire des montagnes, puisque la cause même de ces tremblements sont des matières minérales et sulfureuses qui ne se trouvent ordinairement que dans les fentes perpendiculaires des montagnes et dans les autres cavités de la Terre, dont le plus grand nombre a été produit par les eaux; que ces matières en s'enflammant ne produisent qu'une explosion momentanée et des vents violents qui suivent les routes souterraines des eaux; que la durée des tremblements n'est en effet que momentanée; et que par conséquent leur cause n'est qu'une explosion et non pas un incendie durable, et qu'enfin ces tremblements qui ébranlent un grand espace, et qui s'étendent à des distances très considérables, bien loin d'élever des montagnes, ne soulèvent pas la terre d'une quantité sensible, et ne produisent pas la plus petite colline dans toute la longueur de leur cours. »

8. Les séismes ont une origine électrique, et autres théories !

À la même époque, le savant anglais William Stukeley, spécialiste des machines électrostatiques inventées à [a fin du XVIIe siècle, n'était pas du même avis : pour lui, les séismes ont une origine électrique. Il imagina un système de tiges métalliques, enfoncées dans le sol pour en extraire le fluide électrique, sortes de paratonnerres inversés. Cette théorie avait elle aussi ses arguments. Stukeley faisait observer que les séismes avaient lieu surtout lorsque le temps était sec et chaud et se localisaient plutôt dans les régions méridionales : la sécheresse est la condition nécessaire à l'accumulation de fortes charges électriques à la surface de la Terre, à l'instar des plateaux de condensateurs dont il étudiait les propriétés. En second lieu, il notait que les rivières et la mer pouvaient canaliser au loin le fluide électrique, ce qui expliquait la prépondérance des dommages observés sur leurs rives.

Un Italien, A. Filomarino, Duca della Torre, fut séduit par cette théorie. Profitant d'une éruption du Vésuve, vers 1780, il prit l'habitude de promener son électromètre - sorte de petit pendule métallique à deux branches - sur les pentes du volcan, afin de prouver l'origine électrique des éruptions et des séismes. S'il ne détecta pas d'effet électrique, son électromètre se révéla toutefois un excellent détecteur de vibration. L'ltalien revint donc de ces expéditions avec l'idée d'un des premiers sismographes, qu'il put réaliser dans les années 1790 : constitué d'un pendule vertical prolongé d'un crayon, couplé à une horloge, il inscrivait ses mouvements sur un disque de papier ; mais l'horloge semble n'avoir jamais fonctionné ...

À la fin du XVIIIe siècle, le formidable travail d'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1782) fait le point sur les diverses théories dominantes, leurs hypothèses, anciennes alliances de l'eau, de l'air et du feu : « On ne peut douter que la terre ne contienne une quantité d'air, assez grande pour que les matières susceptibles de s'enflammer puissent prendre feu; ce même air qui est entré peu à peu, est mis en expansion ; les écroulements de terre qui se sont faits au commencement de l'inflammation qui a du miner et excaver peu à peu les rochers, empêchent que l'air ne trouve d'issue ; alors aidé de l'action du feu qu'il a allumé, il fait effort en tous sens pour s'ouvrir un passage; et ses efforts sont proportionnés à la quantité des matières embrasées, au volume de l'air qui a été mis en expansion, et à la résistance que lui opposent les roches qui l'environnent. Personne n'ignore les effets prodigieux que l'air peut produire en cet état. À l'égard de l'eau, toutes les observations prouvent que la terre en contient une quantité prodigieuse.

L'eau contenue dans les profondeurs de la terre, peut contribuer de plusieurs manières aux tremblements de terre :

1) l'action du feu réduit l'eau en vapeurs, et pour peu que l'on ait de connaissance en physique, on saura que rien n'approche de la force irrésistible de ces vapeurs mises en expansion, lorsqu'elles n'ont point d'issue, comme elle ne trouve aucun passage pour s'échapper, elle soulève les rochers qui l'environnent, et par là elle produit des ébranlements violents qui se font sentir à des distances incroyables ;

2) l'eau produira encore des effets prodigieux, lorsqu'elle viendra à tomber tout d'un coup dans les amas de matière embrasée ; c'est alors qu'il se fera des explosions terribles.

3) les eaux peuvent encore contribuer à animer les feux souterrains, en ce que par leur chute, elles agitent l'air, et font la fonction de soufflets de forge.

4) enfin, l'eau peut encore concourir aux ébranlements de la terre par les excavations qu'elle fait dans son intérieur, par les couches qu'elle entraîne après les avoir détrempées, et par les chutes et écroulements que par-là elle occasionne. On voit de tout ce qui précède, que les tremblements de terre et les volcans, ou montagnes qui jettent du feu, sont dus aux mêmes causes ; en effet les volcans ne peuvent être regardés que comme les soupiraux ou les cheminées des foyers qui produisent les tremblements de terre. »

De l'autre côté de la Manche, l'édition de 1774 de L’Encyclopedia de Ephraïm Chambers, rédigée dans le même esprit, fait aussi le point sur les séismes, à sa façon : « Les tremblements de terre ont fréquemment eu lieu sans aucune éruption de feu, de vapeur, de fumée, ni d'odeurs, ce qui est totalement incompatible avec l'hypothèse d'une quelconque vapeur souterraine à leur origine. »

Ce petit texte a dû crisper quelque savant français !

L’Encyclopédia va même plus loin dans la polémique, puisqu'elle propose l'explication électrique de l'Anglais Stukeley comme la seule défendable. En juste retour, cela ne vous aura pas échappé, cette dernière n'est même pas mentionnée dans la version française ... ce qui n'a pas dû plaire aussi aux confrères anglais !

À peine un an après la sortie de l'Encyclopedia, le 5 février 1783, survient un deuxième choc en Calabre, dans le sud de l'Italie. Des villages entiers détruits, la ville de Messine touchée, en moins de 20 secondes ; sans aucun signe avant-coureur. L'Europe alertée envoie des secours, des vivres. Les savants géologues enquêtent sur place. Au contraire du séisme de Lisbonne, ils découvrent cette fois-ci, dans les lieux les plus touchés, un sol fracturé, bouleversé, effondré par endroits. La Nature semble enfin se dévoiler. Mais ces témoins de roches fracassées sont-ils des causes ou des conséquences du choc ? Nul ne pouvait encore le dire ...

Malgré tout, à propos de cet événement, le grand géologue écossais Charles Lyell, notait un demi-siècle plus tard : « L'importance de ce séisme provient du fait que la Calabre fut jusqu'à présent le seul lieu visité tant pendant qu'après les convulsions sismiques par des hommes possédant assez de loisirs, de zèle et de connaissances scientifiques, pour être capables de collecter et de décrire avec précision les faits physiques qui mirent en lumière les questions géologiques. »

9. Les questions géologiques et la naissance des montagnes.

Quelles étaient donc ces questions géologiques ? Elles dépassaient largement la question des séismes, bien sûr, et touchaient à l'origine des roches et des strates terrestres. À l'époque, comme aujourd'hui, le spectacle des montagnes, des volcans, des séismes et des fossiles d'espèces disparues avait de quoi fasciner un esprit curieux. Les falaises où les fronts de taille de carrières, zébrées de fractures et de veines, dévoilent les plis et brisures des couches géologiques, que l'on peut même traquer sur les parois des mines ou des galeries souterraines. De quel passé révolu, cataclysmique, sont-ils la marque ?

Devant le spectacle chahuté et grandiose du monde géologique, mais aussi poussés par l'aiguillon économique du développement minier, les savants chimistes du XVIIIe siècle se laissèrent tenter par un projet titanesque : reconstituer l'histoire de la terre sur laquelle nous marchons tous les jours, et élaborer sa théorie scientifique.

Une première grande théorie, dite « neptunienne », élaborée par un minéralogiste prussien, Abraham Werner, naquit dans les années 1770. Werner décrivait la formation des roches par précipitation de cristaux dans un océan primordial, à l'origine des couches géologiques, comme le sel gemme se dépose au fond des marais salants. L'inclinaison 'de strates était liée à des dépôts sur des fonds irréguliers, et les plissements et brisures étaient la conséquence d'anciens glissements sous-marins. Outre ses explications géométriques et minérales, cette théorie présentait l'avantage de s'accommoder d'une vision biblique de l'histoire du monde, avec son déluge, pour la plus grande satisfaction des églises chrétiennes.

Toutefois, à peine développée, cette théorie fut attaquée par un chimiste écossais, James Hutton, qui proposa dès 1785 sa théorie « plutonienne » : les roches auraient une origine ignée - forgée par le « feu » interne (ignis, en latin) - et proviendrait des profondeurs de la Terre. Les plissements et soulèvements spectaculaires des strates seraient la marque d'un processus lent et continu, sous l'effet de la chaleur interne - et non pas celle d'une catastrophe originelle et sous-marine. Sur ce dernier point, Hutton s'inspirait directement des théories de Hooke, émises un siècle auparavant, sur les changements graduels du monde. Ainsi, sur la question des séismes, il écrivait : « Un volcan doit être considéré comme un soupirail des fourneaux souterrains, pour éviter le soulèvement excessif des terres, et les effets destructeurs des séismes. «

Le conflit entre plutoniens et neptuniens lança les partisans des deux camps sur le terrain, à la recherche de preuves pour confondre l'adversaire. Au tout début du XIXe siècle, grâce à une moisson d'observations géologiques, les théories neptuniennes ont décliné face aux théories de Hutton. En même temps, naquit une nouvelle pensée géologique, le « catastrophisme », qui interprétait les inclinaisons et les plis des strates de sédiments, ainsi que les extinctions d'espèces fossiles, par des épisodes· cataclysmiques et rares de l'histoire géologique, telle que la poussée supposée soudaine des Alpes ou des Andes. Les catastrophistes s'opposaient donc aux thèses de Hutton, reprises par le géologue écossais Charles Lyell, sur les changements graduels de la croûte terrestre.

Instruits de ces théories conflictuelles et acteurs passionnés de ces polémiques, les naturalistes voyageurs du début du XIXe siècle ne laissèrent plus échapper une seule occasion de les mettre à l'épreuve, en particulier sur la question des séismes.

10. Charles Darwin, fut un des premiers à expliquer que les grands séismes étaient la cause de la formation des montagnes.

En 1831, il a à peine 22 ans lorsqu'il se lance dans une de ces extraordinaires aventures scientifiques qui ont défrayé les chroniques de ce siècle de découvertes. Il embarque en tant que savant naturaliste à bord de la frégate le Beagle, un trois mats affrété pour un tour du monde qui durera cinq ans. De ce voyage, il rentrera avec un mémoire extraordinairement précis des mondes qu'il aura croisé, si différents de ce qu'il connaissait en Europe, vies animales et végétales inconnues, phénomènes météorologiques extraordinaires, paysages géologiques grandioses, jusqu'à la description attentive des sociétés humaines des pays traversés.

Il en fit un livre étonnant et foisonnant d'observations, que l'on qualifierait aujourd'hui de « grand public ». Toujours réédité, Voyage d'un naturaliste autour du monde contient déjà ses idées révolutionnaires sur l'évolution des espèces. On y déniche d'autres passages au sujet des séismes : le Beagle reste plusieurs mois au Chili, un des pays les plus sismiques de notre planète. Darwin y ressent de nombreuses secousses, mais surtout, il est présent lors du violent séisme de Conception, en 1835 : « L'effet le plus remarquable de ce tremblement de terre fut l'élévation permanente de la terre ; il serait probablement bien plus juste d'en parler comme de sa cause. On ne peut douter que les terres autour de la baie de Conception se soient soulevées de deux ou trois pieds. »

Inspiré par la lecture du premier tome des Principes de Géologie de Lyell, qu'il avait pris soin d'emporter sur le Beagle, et notant, près de la côte, la présence de coquillages marins à plus de 100 mètres d'altitude, il conclut ainsi, confortant les thèses du savant écossais et de Hooke : « Il est difficile de douter que ces grandes élévations furent causées par de petits soulèvements successifs, tels celui qui accompagna ou causa le séisme de cette année, ainsi que par un soulèvement lent et insensible, qui est certainement en cours sur certaines parties de cette côte. »

Quant aux causes des séismes eux-mêmes, voici ce qu'il en disait : « Pour plusieurs raisons, je pense que les fréquentes secousses de la terre sur cette ligne de côte sont causées par le fendage des strates, conséquences nécessaires des tensions de la Terre lors de son soulèvement et de leur injection par des roches fluidifiées. »

Ainsi, pour Darwin, les grands séismes étaient la cause de la formation des montagnes, expérience vécue à l'appui : ce en quoi il avait vu juste, comme nous le verrons plus tard. Toutefois, sur leur cause, inspirée par les veines minéralisées des roches, il s'était un peu trop avancé, et l'avenir lui donna tort.

La présence d'un brillant naturaliste sur le lieu d'une grande catastrophe sismique résulta d'un heureux hasard, dont la probabilité était extrêmement faible à l'époque. Séismes et savants avaient d'autant moins de chance de se croiser que les premiers étaient plutôt rares en Europe, les seconds plutôt rares ailleurs. Pourtant, cette coïncidence se reproduisit moins de dix ans plus tard, avec un autre Charles ...

11. Début des mesures et des calculs des vitesses des ondes sismiques.

Jeune géologue français en mission à l'île de la Dominique, dans les Antilles, Charles Sainte Claire Deville reçut son baptême sismique le 8 février 1843, lors d'une promenade champêtre. Très attentif, il observe : « d'abord assez faible, la secousse acquérait de moment en moment plus de violence ; vers le milieu, elle est devenue extrêmement forte. Puis sans que le mouvement eu jamais cessé entièrement, il était réduit à n'être qu'à peine perceptible, lorsque les oscillations, reprenant de nouveau, ont acquis plus de force que jamais, puis se sont enfin affaiblies par degrés. »

Deville note une durée de 105 secondes ! En effet, son premier réflexe ne fut pas de se mettre à l'abri, mais de sortir sa montre pour noter l'heure, et de compter… Cela peut vous faire sourire, mais différents récits confirment que, sur notre planète, les humains sismologues sont la seule forme de vie intelligente à se mettre à compter lorsque la terre tremble ...

Revenons à Deville. Il quitte rapidement la Dominique pour débarquer sur l'île de Guadeloupe, 30 milles plus au nord, où le désastre atteignit son paroxysme. À Pointe-à- Pitre, la perle des Antilles, 1 500 morts recensés, peut-être le double en comptant les esclaves ; et dans un rayon de 50 kilomètres, tous les moulins de pierre qui servent à broyer la canne à sucre s'effondrent, ou sont mis hors d'usage. L'économie de l'île est en ruine, tout comme celle de l'île d'Antigua, 30 milles au nord. Deville y enquête durant une année entière. Il observe une forte diminution des dommages avec la distance au « centre de la commotion ». Dans un rapport publié quelque 20 ans après l'événement, inspiré par les théories nouvelles de la propagation des ondes dans les solides, il reprend ses notes et, en croisant les témoignages qu'il recueillit auprès des services maritimes des différents ports Caraïbes sur l'instant précis où fut ressentie cette commotion, il montre qu'elle était d'autant plus tardive que l'on se trouvait loin de la Guadeloupe, avec un retard de plus de 5 minutes à Cayenne, à 800 kilomètres de distance. Il en déduit une vitesse de cet « ébranlement » d'environ 2,5 kilomètres par seconde, ce qui est très proche de la valeur que l'on connaît actuellement, d'environ 3 kilomètres par seconde, pour la vitesse de ces ondes sismiques. Une vitesse extraordinaire, dix fois celle du son dans l'air, déjà bien connue à l'époque.

Quant à savoir ce qui s'était produit dans ce « centre de commotion », Deville resta sur sa faim, et nous aussi. Lors de ses nombreuses reconnaissances de terrain, il ne put observer que des effets induits par la violence de la secousse, mais non sa cause : glissements de terrain sur les pentes volcaniques instables de la Basse Terre, couvertes de forêt tropicale ; effondrements de falaise sur les côtes atlantiques de la Grande-Terre et de Marie-Galante ; petits volcans de sable sur le littoral marécageux. Un témoignage retint toutefois son attention : le mémoire d'un certain docteur. Duchassaing, déposé à l'Académie des Sciences en 1857, faisait état de mouvements verticaux notables en certains lieux des côtes de la Grande-Terre, d'après ses mesures du niveau marin par les coquillages nichés à la base des falaises côtières. Deville entrevit l'importance de ces observations pour cerner la cause du séisme, et put consulter le dossier. Son intuition était juste : à la lumière des connaissances actuelles, ces observations devraient préciser des paramètres clés pour évaluer le risque de grands séismes dans cette région du monde.

Le séisme de 1843 ne laissa aucune trace directe de son mécanisme. Notre géologue se perdit en conjectures compliquées sur la géométrie régionale des grandes lignes de forces liées aux surrections des montagnes : de la « géopoésie », dirait-on aujourd'hui à propos de ce genre de théorie mal fondée ... Toutefois, si la source de la « commotion » lui restait mystérieuse, il fut l'un des premiers à en calculer la vitesse de propagation, confortant expérimentalement un concept mécanique encore théorique : celui d'» onde sismique ». Cette nette distinction entre le « centre de la commotion » et son extension à grande distance fut reprise une décennie plus tard par l'ingénieur anglais Robert Mallet, suite au grand séisme napolitain de 1857. Par ses observations détaillées des destructions, Mallet concluait que la source des vibrations était une zone de seulement quelques milles, bien petite en regard de toute la région commotionnée, et localisée à plusieurs kilomètres de profondeur. Mallet introduit ainsi la notion de foyer sismique.

Indépendamment, entre les années 1815 et 1830, les savants/ Charles-Louis Navier, Augustin Cauchy et Denis Poisson se penchent sur la question des ondes : mais au lieu de théoriser sur les tremblements mal connus des montagnes et des plaines, ils découvrent les lois des vibrations des solides simples à l'aide des mathématiques nouvelles et d'expériences de laboratoire. La cause première de ces ondes de vibration, démontrent-ils, vient d'une propriété découverte depuis près d'un siècle : l'élasticité des solides, et donc des roches.

Certes, « élastique » et « roche », cela ne forme pas un ménage évident. Un petit saut hors de l'histoire va permettre un éclaircissement sur ce drôle de couple, qui aura des conséquences majeures sur la science des séismes.

12. Une Terre solide, élastique et cassante.

Peut-on imaginer des caractères plus opposés que celui d'une gomme, que l'on peut arquer facilement entre le pouce et l'index, et celui d'un caillou ramassé sur le bord du chemin, qui paraîtra imperturbable aux manipulations ? De même, on n'a jamais vu un sol rocheux ou de béton s'enfoncer mollement sous chaque pas comme le tapis d'une salle de gymnastique. Visiblement, les pierres, le sol et les montagnes, ne sont pas en caoutchouc.

Pourtant, ils sont tout comme, c'est-à-dire élastiques, car tout est question d'échelle. Par exemple, on sait maintenant calculer et mesurer avec des appareils très sensibles que, sous vos pieds, un sol de roche dure, ou de béton, s'enfonce de quelques microns (millième de millimètre) sous votre poids, jusqu'à une distance de quelques centimètres aux alentours. Cela est évidemment peu, sur un trampoline, vous vous enfoncez 100 000 fois plus ! La « pression » qu'exercent vos pieds sur le sol, et que le sol exerce sur vous, est de l'ordre de quelques dixièmes de bars. Un bar est la pression atmosphérique moyenne, égale à celle sous 10 mètres d'eau. C'est aussi, pour parler en unités internationales, 0,1 million de pascals.

13. Les appareils de mesures.

L'idée d'un des premiers sismographes, réalisé dans les années 1790 revient à un Italien, A. Filomarino, Duca della Torre. C’est par hasard, profitant d’une éruption du Vésuve, vers 1780, en promenant son électromètre, sorte de petit pendule, sur les pentes du volcan, afin de prouver l'origine électrique des éruptions et des séismes que son électromètre se révéla être un excellent détecteur de vibration. C’était le début de la mesure des ondes et de la compréhension de l’origine des séismes. Le sismographe était constitué d'un pendule vertical prolongé d'un crayon, couplé à une horloge, il inscrivait ses mouvements sur un disque de papier.

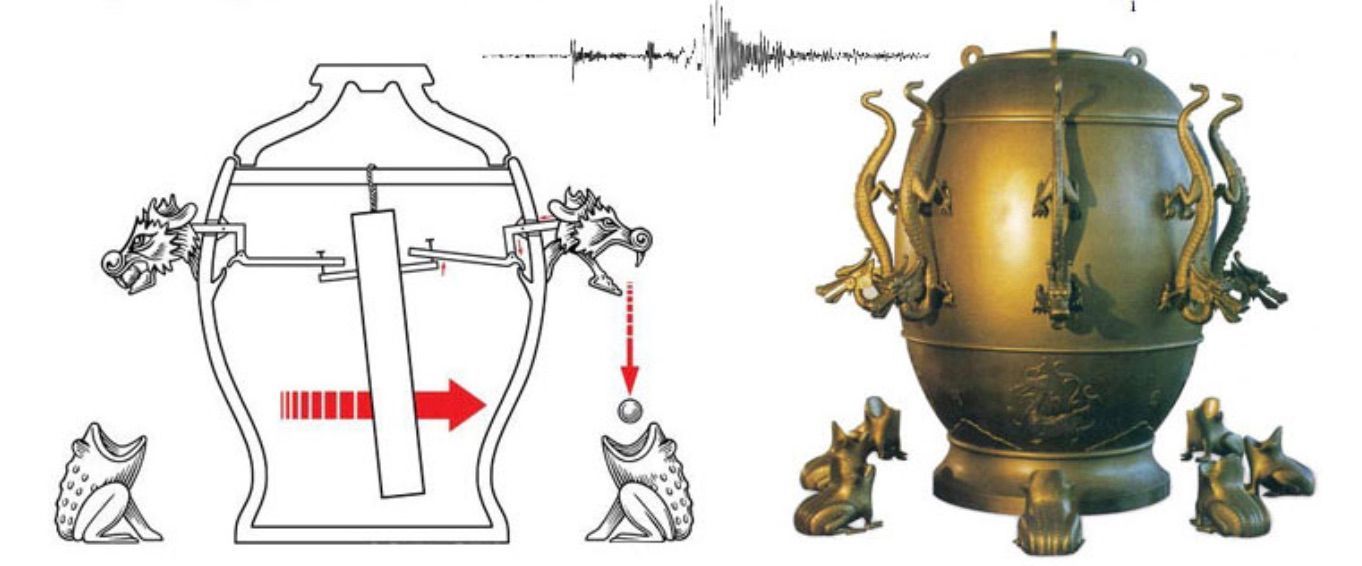

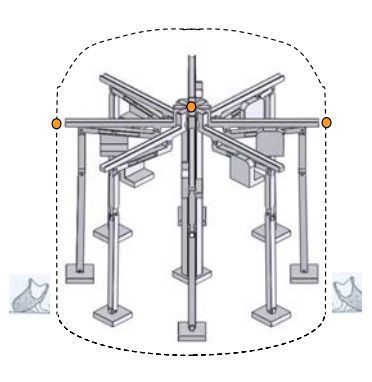

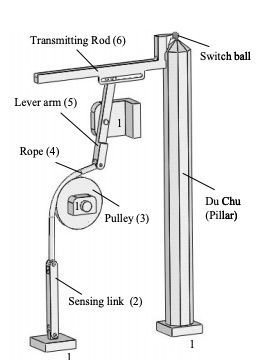

14. Sismoscope de Zhang.

Mais l’invention la plus impressionnante revient au savant Chinois Zhang Heng qui en 132, présenta à la cour des Han ce que beaucoup d'historiens considèrent comme le premier sismoscope. Il a été nommé Houfeng Didong Yi, littéralement instrument pour la mesure des vents saisonniers et des mouvements de la Terre, il était capable de déterminer la direction exacte (parmi huit directions) des tremblements de terre ou des séismes.

Selon le Livre des Han tardifs son dispositif en forme d'urne munie d'un balancier interne, était capable de détecter la direction d'un séisme à des centaines de miles de distance. Ce fut essentiel pour le gouvernement Han, lui permettant d'envoyer de l'aide et des vivres aux régions dévastées par ce désastre naturel. Le dispositif était considéré comme suffisamment important pour être mentionné dans le chapitre des Annales du Livre des Han postérieurs, détaillant le règne de l'empereur Shun.

Pour indiquer la direction d'un séisme distant, le dispositif de Zhang laissait tomber une balle de bronze de l'une des huit projections en tube ayant la forme de tête de dragons ; la balle tombait dans la bouche d'un objet en métal correspondant en forme de crapaud, chacun représentant une direction comme les points d'une rose des vents. Son système avait huit bras mobiles (pour toutes les huit directions) connectés avec des manivelles ayant des mécanismes d'attaches à leur périphérie. Lorsqu'il était déclenché, une manivelle et un levier à angle droit faisaient lever la tête d'un dragon, laissant tomber une boule qui était retenue par la mâchoire inférieure de la tête de dragon. Son système incluait une aiguille (goupille, barre) verticale passant par une fente dans la manivelle, un système d'attrape, un pivot sur une projection, une bride suspendant le pendule, une attache pour la bride, et une barre horizontale soutenant le pendule. L'idée était astucieuse, et l'appareil, un cylindre de 2 mètres de diamètre, fut fabriqué pendant de nombreux siècles. Wang Zhenduo soutient que la technologie des Han Orientaux était suffisamment sophistiquée pour produire un tel instrument, comme mis en évidence par les leviers et les manivelles contemporains utilisés dans d'autres systèmes comme les déclencheurs d'arbalète.

Des Chinois de périodes subséquentes furent capables de réinventer le sismoscope de Zhang, parmi lesquels le mathématicien et géomètre-expert du VIe siècle Xindu Fan de la dynastie Qi du Nord (550-577) et l'astronome et mathématicien Lin Xiaogong de la Dynastie Sui (581-618). Comme Zhang, Xindu Fang et Lin Xiaogong reçurent le patronage impérial pour leurs services dans la fabrication d'instruments pour la cour. Du temps de la dynastie Yuan (1271-1368), il fut reconnu que tous les systèmes précédemment conçus étaient préservés, sauf pour celui du sismoscope. Ceci fut discuté par le disciple Zhou Mi aux environs de 1290, qui remarqua que les livres de Xindu Fang détaillant les systèmes sismologiques étaient devenus introuvables. Horwitz, Kreitner, et Needham spéculèrent si les sismographes de l'ère de la dynastie Tang (618-907) trouvèrent leur chemin au Japon contemporain ; selon Needham, « des instruments d'un type apparemment traditionnel, dans lesquels un pendule portant des goupilles projetant dans différentes directions et capables de percer un cylindre en papier disposé à sa circonférence, ont été décrits. »

Images du premier sismoscope nommé Houfeng Didong Yi, inventé en 132 par Zhang Heng.

Pour en savoir plus : ...

15. Du sismoscope au sismomètre et au sismographe...

Entre 1750 et 1850, avec l'intérêt grandissant des savants pour les séismes, toutes sortes d'appareils de mesure furent construits. Chacun inventeur avait son idée : des coupelles pleines de mercure, dont on analysait le volume et la disposition des éclaboussures ; des pendules laissant leur trace sur du sable fin ou du papier. Les plus élaborés incluaient une horloge, censée s'arrêter lors de la secousse par quelque astucieux mécanisme. Il va sans dire que ces instruments rudimentaires ne servaient que d'indicateurs de séismes, ne gardant aucune trace du déroulement temporel du mouvement.

Pour lever le voile sur le détail des ondes sismiques et de leur source, il était nécessaire d'enregistrer le temps : en somme, il fallait concevoir des sismomètres dignes de ce nom. Notez que l'on ne dit plus guère « sismographe », terme réservé aux instruments traçant directement le signal sur papier, sans autre mémorisation. Les ordinateurs et leur mémoire numérique les ont rendus obsolètes, et le terme « sismomètre » est devenu générique. À l'heure de la secousse de 1843, Sainte-Claire Deville et sa montre à gousset ont sans doute constitué le premier sismomètre !

Nous voici revenus au milieu du XIXe siècle : à cette époque, les théories de l'élasticité des roches se développent rapidement. Les ondes longitudinales et transversales observées en 1828 par Denis Poisson sont décrites mathématiquement vers 1850, par George Stockes et Gabriel Lamé, comme des vibrations de compression / dilatation et des ondes de cisaillement, plus lentes. En 1851, Mallet réalise la première expérimentation à l'aide de tirs de dynamite et de sismographes spécialement conçus pour l'expérience, initiant une nouvelle branche de la sismologie qui parvint, en quelques décennies, à préciser les vitesses sismiques des premiers kilomètres de la croute terrestre.

......

Sources :

Extraits de "Qu'est-ce qui fait trembler la terre" A l'origine des catastrophes sismiques.

Pascal Bernard et préface de Xavier Le Pichon. Ed. EDP sciences 2003.

Bibliographie :

2ème partie

(en construction)

Tremblements de terre en Suisse