Confédération suisse.

Culture et personnalités suisses.

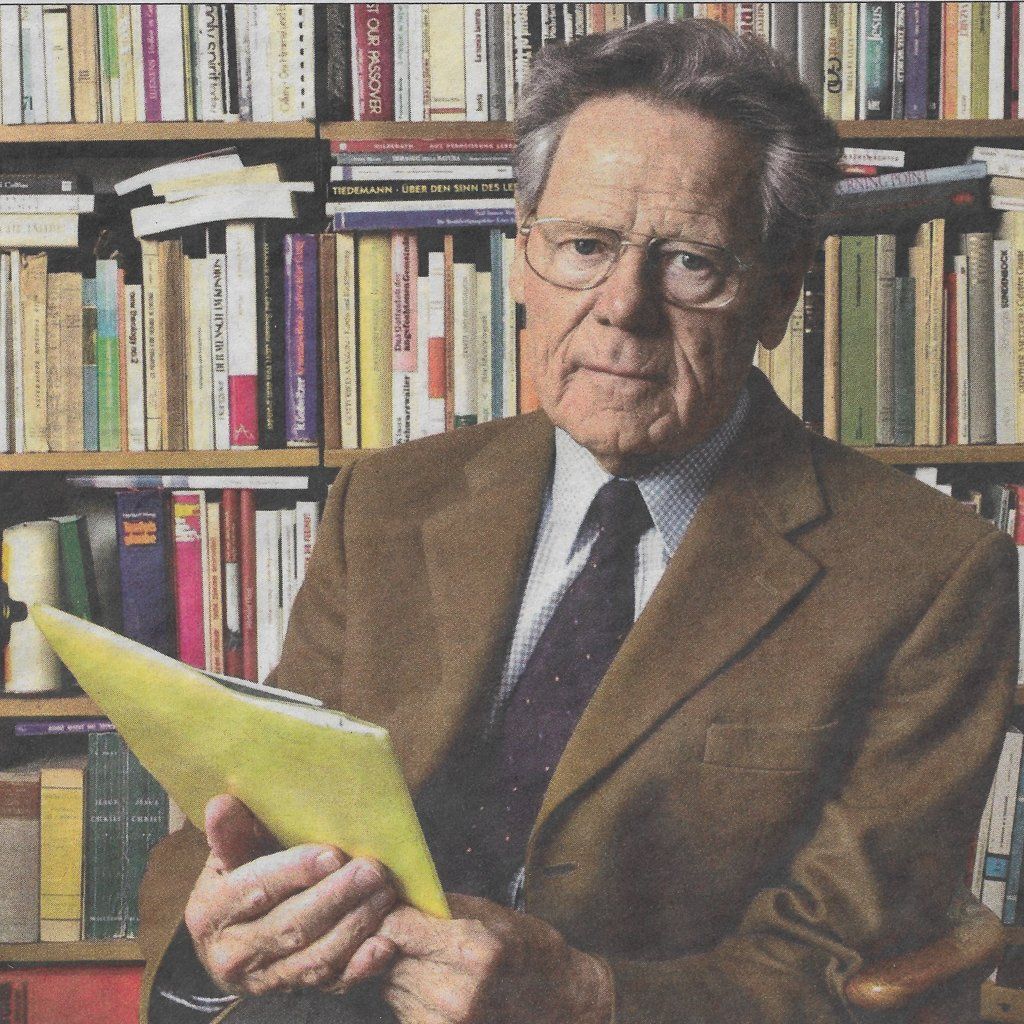

2. Hans Küng (1928-2021)

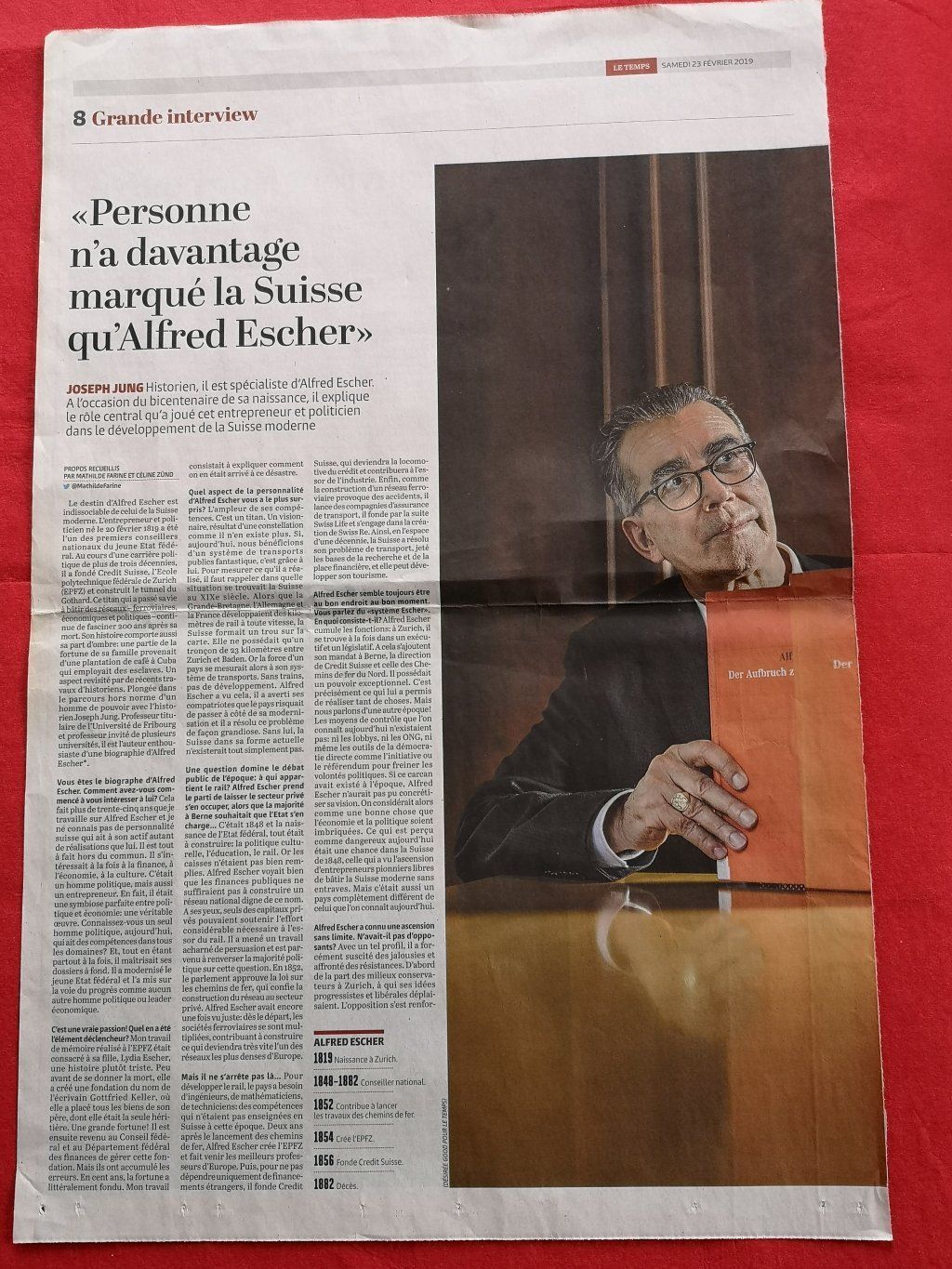

1. Alfred Escher (1819-1882)

2. Hans Küng (1928-2021)

Théologien et philosophe catholique, une des personnalités les plus influente de notre temps.

Un homme libre qui a critiqué l'église et promu le dialogue inter-religions.

Hans Küng, est mort à 93 ans. Théologien et philosophe catholique.

L'Église prend rapidement conscience des dons extraordinaires de Hans Küng, décédé à Tubingen à l'âge de 93 ans.

Après ses études à Rome et à Paris, à l'âge de 32 ans, il est nommé professeur ordinaire à la Faculté de théologie catholique de Tübingen, le centre le plus important de la théologie allemande et dans le monde à cette époque.

C'était en 1960 et deux ans plus tard, Vatican II arriva et Küng a été appelé en tant que consultant théologique, le plus jeune participant à l'assemblée conciliaire. Ce qui a alors amené ce théologien et prêtre qui avait devant lui des opportunités de carrière non moins que celles de Joseph Ratzinger (un an de plus, mais appelé à Tübingen pour enseigner comme privadocent), à critiquer de plus en plus l'Église Jean-Paul II lui a demandé d’être théologien catholique en 1979?

La réponse semble paradoxale : la volonté d'être vraiment catholique. L'adjectif grec katholikos signifie en fait « universel » et Küng a toujours visé ceci: unir autant que possible les êtres humains. Il ne voulait pas être catholique romain, mais plus véritablement catholique-universel, c'est-à-dire un homme parmi les hommes, au service du bien du monde, sur la même voie suivie par des catholiques tels qu'Ernesto Balducci, Raimon Panikkar , Leonardo Boff, Carlo Maria Martini.

Opérant dans des pays à forte présence protestante comme sa Suisse natale et l'Allemagne, Küng voulait tout d'abord contribué à l'unité entre catholiques et protestants et dans cette perspective il a élaboré la thèse de doctorat sur la doctrine de la justification chez Karl Barth montrant sa coïncidence avec la plus authentique théologie catholique et recevant une lettre enthousiaste de Barth lui-même et la prestigieuse nomination catholique déjà mentionnée. Il a ensuite donné naissance à une discipline théologique spéciale, la théologie œcuménique, qu'il a enseignée pendant plus de 20 ans, en fondant l'Institut de recherche œcuménique à Tübingen.

Le désir de dialogue l'a amené à traiter avec rigueur la pensée profane comme un déni de Dieu : c'est l'un de ses plus beaux livres de 1978,

Dieu existe-t-il ? Réponse au problème de Dieu à l'époque moderne, où en mille pages il discute les objections des différents athéismes. J'aborde le nœud foi-science avec

Le commencement de toutes choses en 2005, encore aujourd'hui l'une des meilleures contributions à cet égard.

C'est toujours l'appel à l'universalité qui l'a conduit à l'étude systématique des grandes religions : Christianisme public et religions universelles en 1984, Christianisme et religiosité chinoise en 1988, Judaïsme en 1991, Islam en 2004, essais importants et très lisibles qui ont apporté avec lui les universités du monde entier. En 1990 il réalise le Projet pour une éthique mondiale, dont quelques années plus tard la Stiftung Weltethos, "Fondation pour l'éthique mondiale", un établissement d'enseignement opérant dans différents pays (mais pas en Italie) dans le but de développer la coopération entre les religions par la reconnaissance de valeurs communes et d'un ensemble de règles universellement partagées. Küng a également traité d'éthique et d'économie, contribuant à préfigurer cette troisième voie entre libéralisme et communisme qui cherche à combiner rentabilité et justice, efficacité et solidarité.

Mais qu'est-ce que le Magistère catholique a vu comme problématique dans tout cet immense travail ? La réponse est simple : la liberté. La liberté avec laquelle Küng a procédé (le premier volume de son autobiographie s'intitule Ma bataille pour la liberté) a été ressentie comme une menace dangereuse pour la stabilité de l'institution. La question a-t-elle tourné à chaud avec la publication du livre Infaillible ? Une question, un essai de 1970 avec lequel Küng a défié le dogme de l'infaillibilité pontificale. D'autres raisons de dissidence ont été ajoutées, notamment la fonction de la hiérarchie ecclésiastique, les critères de nomination épiscopale, le rôle de la femme, la sexualité, l'euthanasie, le célibat sacerdotal, la liberté de la recherche théologique. Et c'est ainsi que Giovanni Paolo II l'a mis hors de l'équipe.

Küng n'a jamais cessé de se sentir pleinement catholique et aucun autre sujet tel que la foi chrétienne n'a reçu la même attention de sa part. Mais le fait est qu'il n'a jamais fait coïncider le christianisme avec l'appartenance ecclésiale, et en 2011 il est venu radicalement se demander : "Ist die Kirche noch zu retten ?". L'Eglise peut-elle encore être sauvée ? ", malheureusement traduit en italien avec le doux exhortatif « Salviamo la Chiesa » (Sauvons l'Église). Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes de l'Église est la déconnexion entre identité personnelle et appartenance ecclésiale, entre spiritualité et dogmatique.

Grâce à l'intelligence, au travail et à la préparation linguistique qui l'ont fait parler avec aisance plusieurs langues, y compris un Italien proche, aussi parfait, Küng était le théologien catholique le plus influent de notre temps. Son œuvre peut être décrite comme dotée de ces caractéristiques :

1) grande capacité théorique : au-delà de ce théologien, il était aussi philosophe, comme Agustino, Thommaso d'Aquino, Cusano, Florenskiy, Tillich, Balthasar, Panikkar ;

2) grande capacité systématique : dans ses œuvres principales, le genre revit des Summae médiévaux avec cette organisation de la matière d'une manière didactiquement claire et hiérarchique hautement configurés, particulièrement précieux aujourd'hui lorsqu'ils s'abonnent à des analyses mais les vues globales sont rares ;

3) grande capacité explicative : Kung était un essayiste de renommée mondiale, le style, jamais hermétique mais toujours attentif au lecteur, correspondait parfaitement à sa gentillesse et à son amabilité innée ;

4) une grande honnêteté intellectuelle : Barth un jour a écrit : "J'aime à considérer dans toutes ses manières d'agir comme une israélite in quo dolus non est", une référence claire aux paroles de Jésus qui a défini Nathanaele » un israélite qu'il n'est pas fourbe ».

C'est ce qui a fait de Küng non seulement l'éminent théologien mentionné ci-dessus, mais aussi l'un des intellectuels les plus écoutés au monde : preuve les 16 diplômes honorifiques et les nombreux prix dans tous les continents, dont en Italie la citoyenneté honorifique de Syracuse en 2002, le diplôme honorifique de l'Université de Gênes en 2004, le prix Nonino en 2012.

Avec sa disparition, la période extraordinaire de la théologie du XXe siècle qui a produit des personnalités uniques touche maintenant à sa fin : chez les protestants Barth, Bultmann, Tillich, Bonhoeffer, Moltmann, Pannenberg; parmi les catholiques Teilhard de Chardin, Rahner, von Balthasar, Congar, de Lubac, Panikkar, Boff. Parmi eux, il y a ceux qui ont interprété leur recherche comme une fonction de l'institution ecclésiale et d'autres qui ont regardé plus loin, vers l'avenir. Parmi ceux-ci, occupera toujours une place d'honneur le Suisse Hans Küng, un homme droit et gai comme la musique de Mozart qu'il aimait tant.

Source : Hans Küng teologo ribelle. Vito Mancuso. La Repubblica Mercoledi, 7 april 2021 (traduit de l'Italien)

1. Alfred Escher